Tome 4 : Notes 16 (suite 2): Victor Segalen, les Maoris, la Chine et l'exotisme

(Segalen, Gauguin, Immémoriaux, Jacques-Antoine Moerenhout, Max Radiguet, Melville, René Leys, Stèles, Simon Leys, exotisme, carnets de l'exotisme, Pierre Loti, Nicolas Bouvier, Kenneth White)

55) n° 0524 Henry Bouillier: Victor Segalen, édit. Mercure de France, Paris, 1986 (édition revue et corrigée; la première édition date de 1961).

56) n° 3234 Victor Segalen, Voyageur et Visionnaire, (ouvrage publié à l'occasion de l'exposition du même nom, sous la direction de Mauricette Berne), édit. Bibliothèque nationale de France, 1999.

Victor Segalen est mort en 1919, à 41 ans, seul, dans une forêt bretonne, d’une hémorragie due à une blessure faite à la jambe, et d’épuisement. Mais malgré sa brève vie il avait créé une oeuvre dont toute l’étendue et l’importance n’allaient être vraiment appréciées qu’après la deuxième guerre mondiale. Trois aspects de son oeuvre m’intéressent tout particulièrement. Son expérience polynésienne d’abord, d’où surgissent ces Immémoriaux où il fustige à la fois les missionnaires chrétiens qui sont les principaux fossoyeurs de l’ancienne culture maorie, et les Polynésiens qui ont accepté leur déchéance, et où il continue en quelque sorte le combat de Gauguin. Son expérience chinoise bien sûr, puisque cette note fait suite à mon chapitre sur la Chine, expérience dont sont sortis ce roman étrange, étrange à la fois par sa conception et par sa genèse, René Leys, ainsi que ces poèmes si particuliers, les Stèles. Et puis sa théorie sur l’exotisme, cette esthétique du divers, une étude jamais terminée et qui ne sera éditée par sa fille qu’en 1978 ( Essai sur l’exotisme), mais qui n’a pas fini de faire des émules (Kenneth White, Nicolas Bouvier) ni d’être la source de nombreuses études, de colloques et de revues ( les Carnets de l’Exotisme). Et puis Segalen était un homme passionné. Et les hommes passionnés me passionnent.

L’ouvrage de Henry Bouillier est une véritable biographie littéraire, dans le sens où elle ne suit pas seulement l’évolution intellectuelle de Segalen mais fait en même temps une analyse en profondeur de son oeuvre.

L'exposition de la Bibliothèque nationale de France a été organisée en hommage à Victor Segalen dont la presque totalité de l'oeuvre se trouve dans ses collections ainsi que de nombreux manuscrits, journaux, notes, lettres, dessins, photographes, etc. Un grand nombre de ces documents sont représentés dans l'ouvrage publié à l'occasion de l'exposition, ouvrage qui comporte également d'intéressantes contributions de Henry Bouillier, d'Anne Joly-Segalen (sa fille décédée peu de mois avant l'exposition), de Jean-Pierre Angrémy (l'écrivain Pierre-Jean Rémy) et de Jean Malaury entre autres.

Segalen et les Maoris

Quand Segalen s’embarque le 10 octobre 1902 pour rejoindre, en tant que médecin de deuxième classe, la Durance, un vieux bâtiment naviguant à la voile et au moteur et stationné à Tahiti, il a 24 ans. Il avait soutenu une thèse au titre surprenant de «

Les cliniciens des lettres» et qui traitait des «névroses dans la littérature contemporaine», avait été très impressionné par les symbolistes, surtout par Huysmans (

La Cathédrale et

A rebours) et avait déjà réussi à faire publier un article dans le

Mercure de France intitulé

Les Synesthésies et l’Ecole symboliste. On voit donc que dès le départ Segalen s’intéresse aux questions d’esthétique et en particulier aux excitants sensoriels car les synesthésies font appel à la relation entre différents sens (audition colorée, le poème

Voyelles de Rimbaud, p. ex.) et aux rapports qui peuvent exister entre différentes formes artistiques (musique/poésie p. ex.). Il était donc naturellement prêt à adopter une autre forme d’excitation créatrice, celle de l’exotique, du divers. Même s’il n’en était pas encore au stade ultérieur de sa théorie de l’exotisme, un stade que j’appellerais moi, peut-être à tort, je l’avoue, le stade égoïste, parce que son but premier sera la création littéraire personnelle, un stade qu’il n’atteindra qu’après avoir vécu son expérience chinoise. Pour le moment il est simplement frappé, comme tout homme jeune, sensible et donc sensuel, par les couleurs, les odeurs, la chaleur, l’humidité tropicales et la nature simple et gaie des Polynésiens. Il faudrait citer presque en entier le portrait qu’il en fera, 15 ans plus tard, dans la préface à la collection de lettres adressées par Gauguin à son plus fidèle ami Daniel de Monfreid (voir

n° 1576 Lettres de Gauguin à Daniel de Monfreid, précédées d’un hommage à Gauguin par Victor Segalen, édition établie et annotée par Mme Joly-Segalen, édit. Georges Falaize, Paris, 1950. La première édition, incomplète, date de 1919). Ces lettres de Gauguin à son ami Monfreid ne présentent d’ailleurs pas un grand intérêt, tournant presque toutes autour de problèmes matériels. La dernière lettre, pourtant, est particulièrement émouvante. Elle est datée d’avril 1903. Elle parle du «traquenard» dans lequel il est tombé, son éternel combat contre le gendarme, sa condamnation à trois mois de prison ferme, plus une amende, son impossibilité de trouver l’argent pour aller en appel à Tahiti, et il termine sa lettre par cette phrase prémonitoire: «Toutes ces préoccupations me tuent». Il souligne: me tuent. Et il meurt le 9 mai suivant. Mais l’intérêt principal de l’édition de ces lettres est sa préface, l’hommage de Segalen:

«L’homme maori ne peut pas s’oublier quand on l’a vu, ni la femme cesser d’être aimée quand on l’aime. Paul Gauguin sut aimer là-bas, et voir plus puissamment que tout être... ces vivants ambrés et nus... Beaux athlètes aux muscles heureux, harmonieux dans un repos dynamique, avec des jointures de lignes plus souples que nerveuses, un beau visage au nez bien assis... des yeux maoris, proches l’un de l’autre pour augmenter la portée du regard... des lèvres bleu-de-sang, pleines de chair; un port auquel un fardeau ne fait pas peur, mais qui marche en dansant de plaisir à porter son poids seul. Beaux nageurs à travers l’étendue; plongeurs de la mer liquide ou navigateurs des étangs verticaux sur les toiles gonflées par le regard; musiciens des jours de fêtes; grands veneurs aux menées de l’amour, et, dans la nuit assoupie, beaux dormeurs sachant inclure comme un dieu le sommeil en leurs membres, soufflant leur haleine comme un rite.»

«La femme possède avant toute autre la qualité de l’homme jeune: un bel élancé adolescent qu’elle maintient jusqu’au bord de la vieillesse. Et les divers dons animaux se sont incarnés en elle avec grâce... De l’épaule aux doigts, la Maorie dessine, mouvante ou courbée, une ligne continue. Le volume du bras est très élégamment fuselé. La hanche est discrète et naturellement androgyne... La cuisse est ronde, mais non point grasse, le genou mince et droit... Toute la jambe est un autre fuseau mouvant... Le pied, grand, élastique sur une sandale vivante, sait poser avec grâce. Des cheveux opaques, odorants, à peine ondulés, rejoignent et recouvrent les reins qui pourtant seraient vus sans impudeur. Ils sont nets, dessinés pour progresser, rythmer le plaisir ou la danse... Cela pour la joie et l’allure, en course, en marche ou en nage entre deux eaux. D’autres vertus secrètes, pures, mystérieuses révélations du corps à ce moment où il semble que plus rien n’est à découvrir... Mais ceci n’est pas à dire avec des mots. Et les yeux ont des phophorescences; et le cou est parfait de sveltesse et de rondeur; les seins doivent seulement se découvrir très jeunes dans une première éclosion sans lendemain. Le ventre stérile est un bouclier de pureté solide. Mais la femme maorie donne de plus à son maître deux tributs incomparables: le grain de sa peau, son haleine.»

«Nue et fraîche, dépolie comme un cristal éteint, cette peau est le plus beau des manteaux naturels. De jour, et sous le soleil qui l’enrichit sans la brûler ni la décomposer, sa couleur pourpre est ambrée olivâtre, avec ses reflets verts qui la caractérisent. Cette peau est délicate et délicieuse à la pulpe des doigts qui se reconnaît en elle et ne souhaite ni plus de tact ni plus grande douceur, ce qui permet la caresse infinie...»

«Enfin l’haleine. Nourrie de fruits mûrs et de poissons vifs, de peu de viande... la maorie s’exhale toute proche des éléments qu’elle absorba. Mais ceci ne peut être peint, n’a que faire dans cet Hommage à la seule peinture...»

Qui pourrait croire que cet incroyable portrait ne soit rien d’autre qu’un hommage à la peinture de Gauguin? Il me semble qu’il en dit bien plus long sur Segalen que sur Gauguin. Il serait bien étonnant qu’il n’ait pas lui-même goûté avec beaucoup de bonheur au fruit pas si défendu de ce jardin d’Eden. D’ailleurs la preuve on la trouve dans le catalogue de l’exposition organisé au Grand Palais de septembre 2003 à janvier 2004 sous le titre:

Gauguin - Tahiti, l’atelier des tropiques, au chapitre

Koké et Tépéva

- Victor Segalen dans les pas de Gauguin, à la page 324, la figure 2: Photographie de Maraa Vahine, l’épouse maorie de Victor Segalen au début de 1903, collée par lui sur son Journal. Voilà une épouse complètement passée sous silence par Henry Bouillier! (voir

n° 3321: Gauguin, Tahiti, l’atelier des tropiques, édit. de la Réunion des Musées nationaux, 2003).

L'épouse maorie de Segalen

Mais Segalen n’était pas seulement prêt à jouir à son tour de ce paradis des tropiques. Il s’était également préparé à étudier la société maorie d’une manière plus scientifique. Lors du voyage aller, raconte Bouillier, il s’était lié d’amitié avec un professeur du Collège de France, Léon Lejeal, qui l’avait incité à entreprendre des études anthropologiques et ethnologiques, s’enquérir du folklore, des coutumes, des mythologies. Et dès son premier contact avec les habitants des Tuamotou il s’intéresse à leur musique et interroge ceux qui sont encore capables d’en parler sur leurs anciens dieux. Mais c’est une rencontre avec un mort qui va tout déclencher. Et ce mort c’est Gauguin.

Gauguin était mort le 9 mai 2003 dans une île des Marquises appelée Hiva-Oa. Segalen débarque à Nuka-Hiva où réside l’administrateur de l’archipel aux premiers jours d’août. Il y découvre tout un ensemble d’objets qui avaient appartenu au peintre ainsi qu’une caisse de papiers parmi lesquels il trouve le fameux Cahier composé par Gauguin pour sa fille Aline (voir n° 1575: Paul Gauguin: «A ma fille Aline, ce cahier est dédié», nouvelle publication en fac-simile du Cahier réalisé par Paul Gauguin à Otaïti, en 1893, précédé de «Le Cahier pour Aline», histoire et signification par Victor Merlhès, édit. Société des Amis de la Bibliothèque d’Art et d’Archéologie - William Blake and Co Edit.). C’est encore une histoire bien tragique celle de ce Cahier que Gauguin avait destiné à son enfant préférée, sa fille Aline (les autres enfants étaient des garçons), une fille bien malheureuse au Danemark où Mette, l’épouse de Gauguin, s’était retirée, une fille qui semblait avoir également beaucoup d’affection pour son père, qui aurait seize ans à la fin de cette année-là, mais qui ne verra jamais le fameux cahier, étant décédée subitement à l’âge de 19 ans d’une pneumonie foudroyante. Et ce qui ajoute encore au tragique de l’histoire c’est que Gauguin, au milieu de ce cahier, se met à décrire la genèse d’un tableau, un seul tableau entre tous, et ce tableau associe une fille couchée sur le ventre, paniquée par la peur et une figure noire qui est l’esprit de la mort, le Tupapau: «une jeune fille est couchée sur le ventre, montrant une partie du visage effrayé. Elle repose sur un lit garni d’un paréo bleu et d’un drap jaune de chrome clair. Un fond violet pourpre semé de fleurs semblables à des étincelles électriques; une figure un peu étrange se tient à côté du lit... Le Tupapau... pour les Canaques c’est la peur constante. La nuit une lampe est toujours allumée. Personne ne circule sur la route quand il n’y a pas de lune à moins d’avoir un fanal et encore ils circulent plusieurs ensemble...» Ce tableau c’est Manaù tupapaù (1992). Trois ans plus tard le Tupapau polynésien ira chercher la fille chérie de Gauguin jusque dans le nord scandinave. Etrange prémonition!

Manaù tupapaù

Victor Segalen est donc le premier lecteur du Cahier pour Aline. Il visite aussi ce qui reste de la «Maison du Jouir» à Hiva Oa, rencontre le pasteur Vernier, seul homme de religion qui avait trouvé grâce auprès de Gauguin, et qui lui parle de la fin de Gauguin, de ses souffrances physiques et morales et de son courage, assiste ensuite à l’incroyable et honteuse vente aux enchères des oeuvres du peintre organisée à Papeete et... se prend de plus en plus d’affection pour lui. Il va rester un grand admirateur de son oeuvre qu’il apprendra à mieux connaître encore après son retour en France. Mais, déjà en Polynésie, il comprend une chose: Gauguin a profondément aimé ce pays et ses habitants, a vécu en Maori, s’est imprégné profondément de leurs anciennes croyances, de leurs légendes toujours vivantes, et s’en est servi pour créer une oeuvre originale et forte. Au fond c’est déjà ce que Segalen vise avec sa conception de l’exotisme: non décrire le «Divers» du dehors, en voyageur pressé et superficiel, mais le vivre et l’exprimer du dedans. Alors il faut parler de Gauguin et de sa relation avec la religion et l’âme des Maoris.

57) n° 1285 Yann Le Pichon: Sur les traces de Gauguin, préface de Maurice Rheims, édit. Robert Laffont, 1986.

58) n° 3314 Paul Gauguin: L’ancien culte mahorie: Fac-simile, Présentation de l’ancien culte mahorie par René Huyghe, La clef de Noa-Noa, édit. Hermann, Paris, 2001 (la première édition date de 1951).

59) n° 3821 Paul Gauguin: Noa-Noa, avec une introduction de W. Somerset Maugham, mise en page de John Miller, édit. Abbeville, New-York/Paris/Londres, 1995 (première édition en anglais par Chronicle Books, San Francisco, 1992).

Gauguin qui était arrivé en juin 1891 à Tahiti, quitte bientôt Papeete pour s’installer sur la côte, à Mataeia. «Je pressentais qu’en vivant tout à fait de la vie des naturels, avec eux, dans la brousse, je parviendrai à force de patience à vaincre la défiance de ces gens-là et que je saurais» (cité par Yann Le Pichon). Il saurait quoi? Il saurait tout ce qui a disparu, avec la colonisation et la christianisation, les traditions sacrées, les explications des origines, la vraie nature des Maoris. Et c’est cette même quête qui le fera partir plus tard aux Marquises. Et c’est dès septembre/octobre 1892 qu’il rédige ce premier cahier: L’ancien culte mahorie. Plus tard il en tirera un texte plus littéraire, Noa-Noa, où il reprendra toute la cosmogonie maorie en prétendant que c’est sa jeune et gracieuse épouse Teura qui la lui apprend. Or la belle enfant a 13 ans. Et à part quelques belles légendes elle n’y connaît strictement rien. D’ailleurs, à l’époque de Gauguin qui y connaît encore quelque chose? C’est Yann Le Pichon qui le raconte: Gauguin, au moment de partir s’installer à Mataeia, fauché comme toujours, vend son fusil de chasse à l’avocat Goupil (bien nommé) et c’est dans sa bibliothèque qu’il découvre les deux volumes des Voyages aux îles du Grand Océan de Jacques-Antoine Moerenhout. Or, comme le démontre René Huyghe dans la présentation de l’ancien culte mahorie (chapitre: Les sources de Gauguin: le texte et Appendice II: Comparaison entre le texte de l’ancien culte mahorie et celui du Voyage aux îles du grand océan de J.-A. Moerenhout), tout, absolument tout, dans le texte de Gauguin, est emprunté à Moerenhout, soit en copie mot à mot, soit en résumé. Qui est ce Moerenhout? Encore un personnage assez extraordinaire. Il avait écrit et publié son ouvrage à Paris en 1837 entre deux séjours en Océanie. Je viens de trouver un reprint de son livre chez L'Harmattan à Paris (voir n° 3853 Voyages aux Îles du Grand Océan, par J.-A. Moerenhout, Reproduction de l'édition princeps par Adrien Maisonneuve, Paris, 1959). L’ouvrage avait pour sous-titre: (Voyages) contenant des documents nouveaux sur la géographie physique et politique, la langue, la littérature, la religion, les moeurs et les coutumes de leurs habitants, etc... et il était édité par Arthus Bertrand à Paris. En 1837 Moerenhout était consul des Etats-Unis en Océanie et venait de rentrer d’un séjour de 6 ans à Tahiti. Il avait créé un très important établissement de commerce aux Iles de la Société et possédait même plusieurs navires. Il intervient dans le conflit créé par les missionnaires catholiques et protestants entre la France et l’Angleterre, obtient l’acceptation par 5 grands chefs du protectorat français et est nommé consul de France (informations fournies par René Huyghe). Mais son plus grand mérite est l’intérêt qu’il porte à la défense des indigènes et à la mémoire de leurs dogmes ancestraux. N’ayant pas encore réussi à me procurer l’ouvrage de Moerenhout, je vais reprendre le récit que fait René Huyghe de la rencontre dramatique de celui-ci avec le dernier des harepos, ces prêtres qui récitaient les chants sacrés de la tradition lors de certaines festivités, au plus profond de la nuit (on les appelait promeneurs de la nuit). C’était en 1831. Le harepo lui envoie une feuille de bananier couvert de caractères: c’était le Taaroa, le récit de la création. C’est le début du texte de Gauguin:

«Il était: Taaroa était son nom; il se tenait dans le vide. Point de terre, point de ciel, point d’hommes. Taaroa appelle; mais rien ne lui répond, et seul existant il se change en l’Univers».

C’est ce que Leconte de Lisle dans ses Poèmes barbares (digitalisés sur le net) rend ainsi ( Genèse polynésienne):

«Dans le vide éternel interrompant son rêve

L’Etre unique, le grand Taaroa se lève

Il se lève et regarde: il est seul, rien ne luit.

...

Alors Taaroa se change en univers;

Car il est la clarté, la chaleur et le germe»

(Les

Poèmes barbares ont été publiées en 1862 et la

Genèse polynésienne date de 1858. La source est donc forcément Moerenhout.)

Alors, continue René Huyghe, «en pleine nuit... Moerenhout, fébrile, oblige ses gens à lui préparer une pirogue et, malgré leur terreur des apparitions nocturnes, à partir avec lui, au clair de lune, pour l’île de Raïatea, où vivait le vieux grand-prêtre». Il arrive à 4 heures, éveille le vieillard et, (texte de Moerenhout): «Sa figure n’était pas belle; mais une haute stature, un front élevé, un regard de feu, une démarche noble, malgré son âge, un air d’autorité, qui se manifestait, en lui, dès l’abord, sans altérer en rien sa bonté et sa bienveillance», tout révélait qu’il appartenait à cette classe d’où jadis, sortaient les rois». Touché par le respect que lui témoigne Moerenhout, le vieillard se lamente (texte de Moerenhout): «Mon ami! quelle plaie vous avez rouverte! Dans quel état mon pays est-il tombé! O o-taïti!» Alors il emmène Moerenhout jusqu’aux restes d’un vieux temple et «entame le chant de la tradition». Chaque fois que Moerenhout devait l’arrêter parce qu’il n’arrivait pas à le suivre avec ses notes, il fallait tout recommencer dès le début, l’interruption du rythme du chant coupant en même temps la mémoire du récitant. «Ainsi, reprend René Huyghe, notant, repartant, Moerenhout consigne, en un travail de plusieurs jours, le dernier souffle de la vieille Tahiti, recueilli sur des lèvres presque expirantes».

Alors, Gauguin a-t-il triché? Pas exactement car il cite plusieurs fois le nom de Moerenhout dans

Noa-Noa. Et puis de toute façon il n’avait pas prévu de publier

l’Ancien culte mahorie en l’état. Quant à

Noa-Noa, qui en est tiré, il n’a jamais été maître de son édition non plus, ayant laissé son ami le peintre Morice s’en occuper. Or celui-ci en a modifié le texte et l’a complété de ses propres poèmes. Quoi qu’il en soit c’est par l’illustration, par la peinture, que Gauguin a rendu le plus bel hommage qui soit à «l’ancienne culture mahorie», aux légendes et aux Maoris d’aujourd’hui. Aussi bien dans les illustrations de

l’Ancien culte mahorie ou de

Noa-Noa ou même du

Cahier pour Aline que dans les tableaux de sa période polynésienne que nous avons encore pu admirer dans cette magnifique exposition de 2003,

l’Atelier des Tropiques. René Huyghe dans

l’Ancien culte mahorie, au chapitre

Les sources de Gauguin: les images, rend hommage à la fidélité de la représentation des nombreux symboles du culte dont Gauguin truffe ses tableaux: tikis, statues et statuettes, dessins des tatouages traditionnels, stylisations de l’oeil, de la main, etc., décorations des étoffes, tables servant d’autels, etc. Gauguin est le premier, avant Picasso et Derain, dit encore Huyghe, à s’inspirer des peuples primitifs. Et Gilles Manceron, dans le catalogue de l’exposition de 2003, cite ce jugement de Louise Pelzer, la Ministre de la culture de la Polynésie française: «Gauguin a su dire l’indicible d’une civilisation détruite et nous gardons de lui le souvenir d’un homme qui a su faire parler le silence.» Et Gauguin lui-même dit quelque part: «Je tenais le pinceau, les dieux maoris me conduisaient la main».

Mais au fond l’oeuvre créée par Gauguin en son «atelier des Tropiques» correspond parfaitement à la conception de la pratique de l’esthétique du divers cher à Segalen. A la fin du Cahier d’Aline, Gauguin avait collé quelques coupures de journaux rendant compte de son exposition parisienne de novembre 1893. La plupart étaient négatifs. Sauf l’article du journaliste Octave Mirbeau qui écrit ceci: «Gauguin, à peine arrivé, va choisir sa maison dans la montagne, loin de tout visage, de toute habitude européens. Il vit exclusivement parmi les indigènes, et comme eux. Il mange comme eux, s’habille comme eux,... accepte leurs plaisirs... Il écoute les récits des anciens, se pénètre de la poésie des légendes... alors que les parfums des fleurs montent de la terre qui va s’endormir. Alors peu à peu, par ces récits, ces musiques, par la beauté continue dont les yeux s’emplissent... beauté du corps humain, aux chairs d’or sombre, aux attitudes d’idole, s’évoque dans le présent tout le passé de cette miraculeuse terre de paresse, de grâce, d’harmonie, de puissance... et d’amour; les mythes se précisent, les monstrueuses divinités... se dressent... se lèvent des eaux profondes,... apparaissent entre les palmiers d’or. Gauguin a tellement mêlé sa vie à celle des Maories que tout ce passé, il le reconnaît comme sien. Il n’a plus qu’à le traduire en oeuvre. Et elle est là, cette oeuvre, tout éclatante d’étranges beautés». Il le reconnaît comme sien mais sans jamais abandonner complètement ce qui fait partie aussi de ses racines artistiques d’Occidental. On reconnaît dans son oeuvre bien d’autres influences: Puvis de Chavannes, Degas, Courbet, van Gogh, et aussi de plus anciennes: Botticelli, Cranach, et d’autres encore: estampes japonaises, statuaire de Borobudur. Et même Edgar Poe et Richard Wagner (voir le

Cahier pour Aline). Je ne sais si on peut parler de fusion. Je n’ai rien trouvé de tel dans les écrits sur l’exotisme de Segalen. Même si c’est le mot utilisé par Gilles Manceron qui est historien et qui a rédigé le chapitre:

Koké et Tépéva - Victor Segalen dans les pas de Gauguin du catalogue de l’exposition de 2003. En fait c’est quelque chose de nouveau qui est créé. C’est d’ailleurs ce que dit Manceron: «Il se produit un nouveau mélange et une nouvelle naissance». Et plus loin: «Ni Gauguin ni Segalen n’oublient d’où ils viennent, ni ne veulent devenir Maoris ou Chinois. Ils ne sont pas à la recherche d’une pseudo-pureté originelle de chaque culture. Ils choisissent parmi les traditions qu’ils rencontrent, et dans leur oeuvre, osent les transformer».

Mais si Gauguin est l’un des peintres que je vénère le plus c’est bien parce que c’est la matière polynésienne qui domine, les douces vahinés, les chevaux marquisiens, la végétation luxuriante, les tikis inquiétants, et... les couleurs. Car s’il est celui qui a osé toutes les libertés, comme le dit Isabelle Cahn, commissaire de l’exposition, c’est dans le domaine de la couleur que ses recherches ont été les plus avancées. C’était déjà devenu évident lors de la première grande exposition qui avait été organisée en 1949 au Musée de l’Orangerie des Tuileries. René Huyghe qui était alors le conservateur en chef du département des Peintures et Dessins du Louvre, écrivait dans une lettre publiée en avant-propos du catalogue de l’expo: «Avec Van Gogh, exposé en 1947, et Gauguin, ce sont les forces créatrices de la peinture contemporaine et de la révolution accomplie par elle, qui entrent en scène». Cela me fait penser que le premier tableau que j’ai vu de Gauguin, de mes yeux vu, est

Le Cheval Blanc du Musée d’Orsay. Je me souviens qu’il m’avait littéralement fasciné. Le pharmacien Ambroise Millaud qui avait commandé le tableau l’a refusé parce que le cheval était vert...

Alors revenons à Victor Segalen.

60) n° 1292 Max-Anély: Les Immémoriaux, édit. Société du Mercure de France, Paris, 1907 (1ère édition, signée par Yvonne Victor Segalen).

Segalen a très rapidement une première idée du livre qu’il veut écrire. «J’ai cette chance, un mois après mon arrivée dans un pays, de tenir mon livre», écrira-t-il plus tard à son épouse (voir

n° 1287 Victor Segalen: Lettres de Chine, édit. Plon, Paris, 1967, lettre à sa femme du 8 août 1909). Mais il va y travailler pendant près de trois ans, à Toulon d’abord, en 1905, puis à Brest, en 1906. Parce qu’il n’est pas seulement poète mais aussi scientifique et qu’il veut s’appuyer sur des faits. C’est ainsi qu’il montre son manuscrit à un autre officier de marine, Charles Bargone, alias Claude Farrère, qui obtient le prix Goncourt cette année-là pour

les Civilisés (1905) et lui demande conseil sur des questions nautiques (plus tard Farrère lui fera connaître Pierre Louÿs qui, à son tour lui fera rencontrer Gilbert de Voisins qui sera son compagnon - et le financier - pour son expédition de Chine). Mais, surtout, Segalen prend le temps de se documenter en lisant tout ce qui a paru sur la Polynésie et les Marquises depuis l’époque de Cook.

Parmi les livres cités j’en trouve un qui figure dans ma Bibliothèque: Les derniers Sauvages de Max Radiguet, voir

n° 2788 Max Radiguet: Les derniers Sauvages - La vie et les moeurs aux Iles Marquises (1842 - 1859) avec un avant-propos de Jean Dorsenne,

édit. Duchartre et Van Buggenhoudt, Paris, 1929. C’est un livre qui date de 1860 à peu près. Radiguet avait été affecté, tout jeune encore, en 1841, comme secrétaire, à l’état-major général de l’amiral Abel Dupetit-Thouars qui commandait alors les forces navales françaises dans le Pacifique. Il assiste à la prise de possession, le 1er mai 1842 du groupe sud-est des îles, puis de Nuka-Hiva, de l’établissement d’un fort militaire, d’une querelle entre soldats et indigènes, de la punition de ces derniers, la tribu des Haapa (pourtant très pacifique d’après Melville) de l’exécution par fusillade d’un vieux chef appelé Pakojko et finalement de l’installation d’un centre pour déportés métropolitains. Ce qui m’amuse c’est qu’à la même époque la baleinière Acushnet avec à son bord le jeune Herman Melville navigue également dans les parages, jetant l’ancre dans la baie de Nuka-Hiva le 23 juin 1842, et que Melville déserte son navire le 9 juillet, cherche à rejoindre la tribu des Haapa mais tombe par hasard sur celle, réputée féroce et cannibale des Taipis, et que cette expérience lui fournira son premier livre,

Typee, publié en 1846, et qui donnera une autre image, moins glorieuse, de l’équipée française. Arrivant dans cette splendide baie de Nuka-Hiva, les Américains découvrent «le pavillon tricolore de la France, flottant à l’arrière de six bâtiments dont les coques noires et les flancs hérissés proclamaient le caractère guerrier» (voir

n° 2448 Herman Melville: Taipi, édit. Gallimard, 1952 ou le texte original en anglais,

Typee: A Peep at Polynesian Life dans

n° 0741 Romances of Herman Melville: Typee, Omoo, Mardi, Moby-Dick, White-Jacket, Israel Potter, Redburn, édit. Tudor Publishing, New-York, 1931). Et plus loin: «C’était sans doute un vaillant, mais certes non moins prudent, guerrier que ce vice-amiral Du Petit-Thouars susnommé. Quatre lourdes frégates armées à couple et trois corvettes pour soumettre par intimidation quelques païens tout nus! Soixante-huit canons pour abattre des huttes en rameaux de cocotiers et des fusées Congrave pour mettre le feu à quelques hangars à pirogues!». Il y a d’autres correspondances entre les écrits de Melville et de Radiguet. Ainsi toute la tension du récit de Melville réside dans la peur croissante de servir de nourriture aux guerriers Taipis. Un cannibalisme qui devient un véritable mythe. Car les témoins des ignobles repas sont rares. D’autant plus qu’ils sont réservés aux guerriers et aux prêtres. Pourtant Radiguet réussit à se faire montrer un endroit où étaient perpétrés dans le temps des sacrifices humains et découvre derrière «d’énormes tikis en pierre rougeâtre» tout un ossuaire caché sous une épaisse couche de feuilles sèches. Et puis il ajoute: «S’il faut en croire le tahua Veketu, les habitants des Marquises ne mangent l’homme que par vengeance. On emploie pour le tuer le moyen généralement usité pour tous les animaux; afin d’éviter autant que possible l’effusion du sang, on l’étouffe au moyen d’un bâton appliqué sur le cou et faisant levier. (Cela me rappelle qu’à Tikehau dans les Tuamotu on nous a raconté que les Polynésiens continuaient encore à manger des chiens malgré l’interdiction légale, et qu’on les étouffait en les mettant dans un sac de plastique). «C’est aux guerriers que reviennent les yeux. Le coeur est mangé cru; le reste du corps, bardé de feuilles de ti, couché, recouvert de terre, sur un lit de galets rougis au feu (comme le cochon encore aujourd’hui), est cuit le premier ou le deuxième jour, mangé le troisième et les jours suivants. Les chefs, grands-prêtres et vieillards sont seuls admis aux repas de chair humaine... Un canaque armé d’un roseau tranchant découpe le corps; les pieds, les mains et les côtes sont offerts aux chefs, les fesses reviennent au grand-prêtre. Les femmes sont exclues de ces festins qui leur inspirent du reste la plus profonde horreur...»

Melville comme Radiguet sont charmés tous les deux par la beauté des Marquisiens, hommes et femmes. Radiguet commence à nous peindre ce qu’il appelle lui-même un véritable «tableau de genre»: sous une «épaisse voûte de verdure» règne «un demi-jour bleuâtre... l’ombre et la lumière s’éparpillent sur un groupe de femmes assises, demi-couchées ou accroupies... Les attitudes ont une harmonie, une grâce, une élégance à ravir l’artiste du goût le plus raffiné... la plupart découvrent jusqu’à la ceinture leur torse de cuivre pâle... toutes ont des couronnes de feuillages... des colliers de baies écarlates... au lobe de l’oreille une fleur rouge comme le pavot... Les chevelures noires, brillantes, ruissellent à flots sur les épaules... Le tatouage revêt les poignets et les chevilles de mitaines azurées... comme faites au crochet...» Certaines se drapent dans des manteaux «teints par places en jaune indien et jaspés ça et là de tâches carminées...» On dirait un tableau de Gauguin! D’autant plus que Radiguet continue: Certaines «enfilent, pour en faire des colliers, des fruits semblables à des prunes vertes qui alternent avec des baies écarlates. Des diaprures de lumière dorée, d’ombres bleues, violettes et vertes, sur le tronc argenté des arbres. Des palmes brisées, sèches, jaunies; des débris... rougeâtres... de l’enveloppe du coco... des pierres volcaniques et des galets noirs jonchent le sol...». Mais Radiguet peint aussi les hommes, les Taïpis: «D’une haute stature, le thorax en avant, svelte... il s’avance, la tête fière et parfois arrogante, mais avec un port assuré, une démarche libre et hardie... Les traits du visage purs... le nez droit ou aquilin... S’il parle et s’anime, son oeil noir, grand nacré, d’une mobilité extrême, éclate dans le tatouage, où s’ouvre aussi dans un sourire la raie d’argent de ses dents blanches...»

Melville est fasciné par les jeunes filles. Elles nagent à la rencontre du bateau, nues, tenant leur pagne hors de l’eau, leurs longues chevelures noires traînant dans leur sillage, puis l’abordent en s’accrochant aux cordages, escaladant «la muraille du bâtiment», «toutes ruisselantes et reluisantes du bain». «Leurs chevelures d’un noir de jais répandues sur leurs épaules voilaient à demi leur entière nudité; et elles restaient là, débordantes d’une gaieté de primitives, à échanger des rires joyeux et à babiller avec un entrain inouï». Et puis chacune aide sa voisine à réparer le désordre de sa toilette, tordant leurs cheveux pour les sécher, se frottant le corps d’une huile parfumée «grâce à une petite coquille ronde qui passe de main en main». Et puis, «pour compléter leurs atours, une bande de tapa blanc, ajustée à plis lâches autour de la taille, leur formait une pudique ceinture». Plus tard, une fois prisonnier des Taïpis, Melville va folâtrer avec les jeunes filles, nager avec elles dans un lac paradisiaque, s’amouracher de la belle Faïawaï avec laquelle il va naviguer sur le lac et qui va se dépouiller de sa robe de tapa pour s’en servir comme d’une voile. «Nous autres Américains», dit-il, «nous nous vantons volontiers de la rectitude de nos mâtures, mais jamais embarcation ne fut armée d’un aussi joli petit mât que Faïawaï». Pour être tout à fait objectif il faut néanmoins reconnaître qu’il admire aussi la force et la beauté physique des Taïpis mâles, leur stature altière, la blancheur de leurs dents. Et il pense aux dandys de son pays qui auraient fait piètre figure ici, dépouillés de «tous les ingénieux artifices de leur tailleur». Aux Marquises «les indigènes ne tiraient aucun avantage du vêtement puisqu’ils se montraient dans leur simple nudité naturelle».

Alors parlons-en de la nudité. Kaïlash édite une revue,

les Cahiers du SIELEC (Société internationale d’étude des littératures de l’ère coloniale). Le numéro 2 de cette revue, daté de 2004, est intitulé

Nudité et Sauvagerie - fantasmes coloniaux. On y trouve de nombreuses études très érudites concernant la représentation dans la littérature de ce monde différent que découvre l’Occidental à partir du XVIème siècle. Surtout à partir de ce choc qu’est la rencontre avec la nudité, en Afrique, en Inde, aux Amériques. Mais je crois qu’il faut se tenir à des notions simples. D’abord, à l’époque, la religion n’est jamais loin: on est donc forcément influencé par la Bible. D’où un premier mythe: la nudité fait penser au Paradis. Dans

Typee c’est évident. Parce qu’on est aux Tropiques. La vie que Melville décrit est paradisiaque: les fruits sont dans les arbres, les poissons dans la mer, de temps en temps un cochon, pas de propriété de la terre, pas de travail de la terre, pas de travail du tout d’ailleurs à part peut-être faire un feu, cuire un peu, réparer ou construire un faré (mais toujours en groupe parfaitement solidaire), nager, dormir, se promener, se faire beau (guirlandes, huile, tatouage), danser au clair de lune... C’est le paradis avant l’exclusion (avant la condamnation divine: Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front).

Deuxième notion qu’amène la réflexion sur la nudité: elle est la marque d’un état primitif, un état qui n’a pas évolué. Nous sommes vêtus, nous sommes donc des civilisés, eux sont des sauvages, de grands enfants. Il faut les éduquer, leur apprendre à travailler, de force s’il le faut, les convertir à cette religion née à l’autre bout du monde, les baptiser, les obliger à se vêtir décemment.

Et là on arrive au troisième mythe: ils sont nus, donc vicieux. Cela me rappelle ce que j’ai dit ailleurs lorsque j’ai parlé de l’image de la femme en Islam (à propos des

Mille et une Nuits), une image qui n’est d’ailleurs pas limitée à cette religion: la vue de la femme éveille le désir chez l’homme, donc c’est la femme qui est lubrique, donc elle doit se voiler. Et les sauvages nus se vêtir. Et ce sont les prêtres de cette religion occidentale particulièrement complexée sur le plan sexuel qui vont se charger de cette tâche. Ces prêtres qui accompagnent tous les conquérants et colons occidentaux depuis Christophe Colomb (et même les précèdent quelquefois comme c’est le cas du Pacifique). Et qui vont en même temps débarrasser ces sauvages de leurs anciennes croyances qui ne sont de toute façon que des misérables superstitions. Je pense à Colomb parce que lui aussi avait rencontré des hommes nus et qu’il les a trouvés beaux: «C’étaient les plus beaux hommes et les plus belles femmes que jusque là ils avaient rencontrés». Et qu’il a immédiatement associé découverte et colonisation: «Je ne crois pas qu’il y ait au monde meilleurs hommes, pas plus qu’il n’y a de meilleures terres». Et qu’il a pensé à les vêtir et à les convertir: «Pourvu qu’on leur enseigne à aller vêtus... Vos Altesses doivent avoir grand-joie parce que bientôt Elles en auront fait des chrétiens».

Segalen n’est pas le seul à fustiger les prêtres. Melville a des paroles très dures. D’autant plus qu’il voit bien que le Paradis sera ruiné. «Infortuné peuple! Je frémis quand je songe à la transformation qu’un petit nombre d’années amènera dans leur séjour paradisiaque; et probablement lorsque les vices les plus destructeurs et les pires apanages de la civilisation auront chassé de la vallée la paix et le bonheur, les généreux Français proclameront à l’univers que les îles Marquises ont été converties au christianisme! Et ce sera sans doute pour le monde catholique un glorieux événement... Que le ciel protège les «îles de la mer»! La sollicitude que leur témoigne la chrétienté a trop souvent, hélas, amené leur perte.» La critique de Melville s’adresse autant aux missions protestantes qu’aux catholiques. Il raconte qu’aux Iles Sandwich il a vu l’épouse d’un missionnaire, «personne robuste et rubiconde» faire son tour quotidien «dans une petite charrette traînée par deux insulaires, dont l’un était un vieil homme... tous deux, à l’exception de la feuille de figuier, étaient aussi nus que le jour de leur naissance.» Cette histoire me fait penser à ce que j’ai vu à la télé en Afrique du Sud, au temps de l’apartheid, et que je raconte à propos des Bushmen dans

Peuples d’Afrique du Sud. Un journaliste amène toute une famille de Bushmen sur la plage au Cap, tous complètement nus comme des vers, et s’amuse de leur étonnement devant toute cette eau, tout ceci à une heure de grande écoute, dans un pays où les Blancs, du moins les Boers, sont les plus pudibonds du monde. Quelle incroyable hypocrisie, me suis-je dit: on les laisse nus, parce que cela n’a pas d’importance, parce que ce sont des sauvages, des quasi-animaux, et on se délecte de la contemplation, en cachette, à la télé, de leur nudité! «Ce ne fut pas avant d’avoir été moi-même à Honolulu», conclut Melville, «que je sus que la civilisation apportée aux quelques naturels restants avait consisté à les transformer en chevaux de trait et leur évangélisation à en faire des bêtes de somme.»

Si Melville craint la christianisation parce qu’elle apporte avec elle la spoliation, la déchéance, l’élimination physique quelquefois («Les Anglo-Saxons ont extirpé le paganisme de presque tout le Nord-Amérique; mais avec lui ils ont pareillement extirpé la plus grande partie de la race rouge.»), Segalen voit le problème différemment. Je dirais presque d’une façon moderne. Il comprend l’importance qu’avait l’ancienne religion pour les insulaires, les liant à leur environnement. Comme toutes ces anciennes religions dites primitives, animistes, chamaniques, panthéistes, des peuples africains, des Esquimaux et des Indiens d’Amérique du Nord, des aborigènes australiens, des religions au fond bien plus logiques que nos religions dites révélées, qui font de l’homme un être vivant parmi les êtres vivants, et dépendant de la nature qui l’entoure. Je me suis beaucoup intéressé dernièrement aux Inuits polaires suite aux racontars arctiques de Joern Riel et relu Jean Malaurie (voir mon Bloc-notes:

Joern Riel et le Groenland). «Saisit-on ce que comportent ici de viol de conscience l’évangélisation, les concepts judéo-chrétiens?» demandait Jean Malaurie dans

Les Derniers Rois de Thulé. «En accédant, par le christianisme, à la communauté des hommes, cette petite société a abandonné les justifications sacrées, religieuses, de pratiques qui avaient constitué pour elle, pendant des siècles, une armature socio-économique, l’animant d’un esprit de combat et de résistance.» Le chaman était «le prêtre, l’intercesseur, le décrypteur de signes… l’ancien qui appelle le respect, l’arbitre et le mainteneur des traditions.»

C’est d’ailleurs Jean Malaurie qui a donné une nouvelle vie aux Immémoriaux en les publiant dans la collection Terre humaine qu’il venait de créer aux Editions Plon. Il raconte cette histoire dans sa contribution à l’exposition consacrée par la Bibliothèque nationale de France à Victor Segalen en 1999 (Les Immémoriaux de Victor Segalen dans «Terre humaine», Plon. 1956). Après avoir publié ses Derniers Rois de Thulé et Tristes Tropiques de Lévy-Strauss, il fouille les archives de Plon et tombe sur les Immémoriaux. Invendable, lui disent les responsables de l’éditeur, le livre a été publié à compte d’auteur par Crès, racheté par Plon, n’a eu aucun succès, et aucune demande de traduction. Malaurie est tout de suite frappé «par l’extraordinaire audace de cet écrivain d’avoir tenté, par une rythmique particulière, de transposer le parler maori dans une prose à proprement parler incantatrice et qui donne l’impression d’avoir été traduite du polynésien». Mais ce qui l’étonne encore plus c’est son caractère «anticolonialiste et antichrétien», surtout venant d’un officier de marine breton. Et c’est bien cette colère, «la colère de l’écrivain contre la politique d’évangélisation», une colère exprimée avec «un souffle inspiré» et qui témoigne «du désespoir d’un peuple qui se meurt en perdant sa langue», qui le décide d’en faire le troisième titre de sa collection, une collection dont le sous-titre était alors: «Bibliothèque des mondes oubliés, bibliothèque du futur antérieur».

Pourtant quand on relit les

Immémoriaux on a l’impression que Segalen fustige encore plus les Maoris qui se laissent faire et oublient leurs «mots» que les missionnaires. Le personnage principal, l’élève prêtre, le harepo Terii, apparaît dès la première scène comme celui qui oublie. Ce début est d’ailleurs magnifique: la grande fête à laquelle viennent participer les habitants de toutes les îles, fête religieuse et fête joyeuse, grande bouffe et grande orgie, où apparaissent déjà, choqués et ridicules, les «hommes blêmes» aux «parlers nouveaux», magnifiquement chassés par l’arrivée des 12 glorieux, les Arii, avec leurs épouses, leurs serviteurs et leurs suivants, «les 12 à la jambe tatouée, ceinturés du maro blanc sacerdotal, poudrés de safran, ils marchaient, peints de jaune, dans le soleil jaune qui ruisselait sur leurs peaux onctueuses... Leurs poitrines énormes comme il convient aux puissants, vibraient de liesse et de force en jetant des paroles cadencées...»

«Par les terres et par les routes des eaux

nous allons en maîtres,

en maîtres de joie, en maîtres de vie,

en maîtres de volupté...»

Et puis voici l’incident de la parole interrompue de Terii. Lorsque vient le tour de Terii, il monte sur la «pierre-du-récitant». «La chevelure jaunie de safran, le torse peint de lignes d’ocre, les jambes enduites de la terre jaune des fêtes solennelles... Fléchissant les genoux, étendant les mains pour cadencer le dire monotone, les paupières fermées à demi, la tête relevée, la gorge tendue, il commença le récit depuis longtemps répété:...» Ce récit c’est le récit des accouplements ou des origines, c. à d. le récit des généalogies. Et la généalogie qu’il récite est légèrement faussée (comme cela a dû se faire maintes fois, et peut-être encore de nos jours) de manière à donner une plus grande légitimité à l’usurpateur, à Pomaré, le nouveau roi des îles. Et puis soudain c’est la panne. Soudain c’est le silence de la foule. Le récitant avait confondu les noms (rien à voir avec l’histoire de Pomaré). On s’arrête de manger. On regarde le récitant. «Le nom s’obstine dans sa gorge... Il balbutiait davantage. Enfin, les yeux grands ouverts, les lèvres tremblantes, il se tut.» Alors c’est le torrent des insultes, des imprécations. C’est le tumulte. On veut l’abattre, on le pourchasse, il s’échappe, il s’enfuit.

C’est auprès de son maître Paofaï qu’il trouve refuge. C’est Paofaï qui le sauve car il a décidé de faire un grand voyage, le voyage vers les terres des origines, explorer les routes suivies par les ancêtres, et il décide d’emmener Terii. Mais auparavant il veut interroger le plus ancien des grands prêtres, celui qui sait encore les mots et qu’il sait mourant, celui qui réside sur la montagne sacrée de l’île Raïatéa (cette île qui a gardé encore aujourd’hui son caractère sacré et son mystère). «Elle nage sur des eaux assérénées, la terre des atua et des hommes sages: Raïatéa, ciel de clarté, en face de Tahaa jumelle. Le même corail les contient... Elles boivent au même lagon».

Mais c’est Terii qui va y arriver le premier, guidé par un petit garçon qui va le mener jusqu’à Tupua, celui qui loge près de «l’ancien faré des sacrificateurs». C’est là la deuxième partie des

Immémoriaux, la plus belle. Le vieil homme, après s’être fait longtemps prier, lui dit la route, puis commence à réciter le grand Dire de la création, celui-là même qu’avait noté Moerenhout, repris par Gauguin:

«Il était. Son nom: Taâroa.

Il se tenait dans l’immensité.

Point de terre. Point de ciel.

Point de mer. Point d’hommes.

Il appelle. Rien ne répond...»

Et le vieux maître continue. Puis il s’interrompt: «Jeune homme, tu m’écoutes encore?» «Je suis haèré-po! Je sais écouter» Le maître confiant poursuit, avec une voix cassée, le Dire des accouplements... «La bouche très vieille souffle comme une conque marine fendue. Mais le récit a cette puissance que toute douleur s’allège, que toute faiblesse se renforce à dire les mots... Car les mots sont dieux eux-mêmes...» Et un peu plus tard: «Un silence. On écoute: un crabe de terre, derrière les bambous. L’enfant racle les bols vides. Mais il tend l’oreille» (Voilà la note d’espoir) «Le maître d’une voix ternie: Haérépo, n’oublie pas mes dires. Et puisses-tu, comme moi, les passer à d’autres hommes, avec ton souffle dernier... Un silence. On écoute: le récif, au large. Le haèré-po ne répond pas. Son haleine est lente. Il dort. Tous! Tous ainsi maintenant! Sans colère, le vieillard a fermé la bouche...» Quand Paofaï arrive enfin il est déjà trop tard. «Le dormeur s’éveille. Tu l’as entendu, toi? Il m’a dit le chemin. Et après? Il n’a rien dit. Le petit garçon s’ébat et veut raconter. Paofaï le néglige. La poitrine vieille halète, la bouche pend, les yeux se font immobiles. Paofaï connaît que les paroles sont mortes. Il hurle avec douleur et se balafre le visage d’une coquille tranchante.»

Alors Paofaï et Terii commencent leur grand voyage, se guidant aux étoiles, au ciel, aux terres qu’ils rencontrent. Terii, une fois de plus, abandonne son maître. Leurs chemins divergent. Ils rentrent pourtant ensemble, 20 ans plus tard, empruntant des navires étrangers mais des routes différentes. Et puis c’est la 3ème partie des

Immémoriaux, la plus noire, la plus désespérée.

Tahiti a changé. De fond en comble. Les missionnaires ont gagné, les Polynésiens sont habillés, endimanchés, la joie est partie, la vie aussi, la vie naturelle, l’amour libre, les filles nues. Terii va se faire l’agent de la nouvelle religion, devenir diacre, et pour mieux se faire voir, trahir ceux qui au plus profond des forêts célèbrent déjà une nouvelle religion (les hérétiques), associant le culte de la Vierge Marie apportée quelques années plus tôt par des missionnaires espagnols, aux orgies anciennes. Car on se souvient encore de ces Espagnols catholiques qui disaient honorer le Christ eux aussi et «avec lui, par-dessus lui peut-être, ils disaient honorer une femme divine, sa mère, que nul homme jamais n’avait touchée» Alors dans la clairière obscure le récitant déclame le Salut à Marie. Et puis ce sont les grands accouplements en honneur à la Vierge: «D’une lèvre à l’autre passaient d’ineffables hommages vers la femme qui n’avait jamais subi le poids d’un époux. Pour elle, vers elle, montait dans l’air aveugle l’envol de ces plaisirs, de ces cris, de ces ressauts de volupté d’autant plus précieux à son rite qu’elle avait dû les ignorer... Je vous salue Marie...»

Beau sacrilège! Quand je pense que Segalen a écrit à sa mère particulièrement bigote que son livre n’était pas une attaque contre les missions et qu’il se contentait de critiquer les protestants!

Terii dénonce les meneurs de ce groupe «d’hérétiques» ainsi que son vieux maître Paofaï, seul resté fidèle aux anciennes croyances. Pomaré les condamne à un châtiment cruel, la course aux récifs, et Terii auquel Paofaï s’adresse encore une dernière fois, le laisse massacrer par la foule. Pomaré aide les hommes de la nouvelle religion comme ceux-ci l’aident à prendre le pouvoir sur toutes les îles en lui fournissant les armes et leur soutien (ceci correspond d’ailleurs à la vérité historique, je l’ai encore vérifié en consultant mon Histoire des Colonies françaises, voir

n° 2482 Gabriel Hanotaux et Alfred Martineau: Histoire des Colonies françaises et de l’expansion de la France dans le monde, Tome VI Océan Indien - Pacifique - Afrique du Sud, édit. Librairie Plon, Paris, 1933. C’est en 1812 que Pomaré II se convertit officiellement au protestantisme et c’est en 1818 que sortit un code «qui prétendit dompter la naïve liberté des moeurs locales». Et les auteurs de mon histoire continuent ainsi: «Des amendes dont les pauvres s’acquittaient en corvées punissaient les contrevenants, et un voyageur contemporain remarque plaisamment que Tahiti dut presque toutes ses routes à la répression des délits amoureux». D’ailleurs quand on lit cette histoire en détail on s’aperçoit que toute la conquête des îles du Pacifique a pour origine les luttes religieuses entre missionnaires protestants anglo-saxons et missionnaires catholiques français. «A Tahiti, plus que dans n’importe quel archipel», disent-ils, «les rivalités religieuses furent à la base des interventions franco-anglaises». Mais j’arrête là, cela nous conduirait trop loin).

C’est un portrait bien noir que nous peint Segalen avec ce Terii: Pour finir, après avoir retrouvé son ancienne femme, sa fille et le compagnon de celle-ci, un Européen plutôt falot et malade de jalousie, il enverra sa fille, qui ne demande pas mieux, sur un navire français, négocier contre ses faveurs, deux sacs de clous qui lui permettront de construire une église. «Tu as vendu ta fille!» lui crie l’amant européen...

Je trouve que son attaque des missionnaires chrétiens est plus indirecte. Mais d’autant plus confondante, car elle s’adresse à leur enseignement même. L’originalité de Segalen c’est de continuellement se mettre à la place des Maoris. On verra que c’est là un élément essentiel de sa conception de l’exotisme. Rien à voir avec un récit de voyage ou les Romans de Loti. Ainsi chaque dogme est d’abord analysé du point de vue de l’indigène.

Ainsi lorsqu’ils apprennent «qu’un dieu père d’un autre dieu livra son fils pour sauver les vivants» et que le prêtre blême ajoute: «les enfants de Tahiti, de Mooréa et de Raïatéa ne naissent pas moins que les Piritanés (les Britanniques) enfants de Jésus... et c’est pour leur annoncer cela que les nouveaux arrivants sont venus de ces pays aussi lointains de leur propre pays». Quoi? «Les dieux, dans les firmaments du dehors s’inquiètent des hommes maoris? Jamais les atua (dieux) sur les nuages de ces îles n’ont eu souci des peuples qui mangent au-delà des eaux!» Une simple formule qui montre toute l’absurdité de cette volonté d’imposer une religion née ailleurs à des hommes qui vivent dans d’autres terres, ont d’autres coutumes et un autre environnement. Et surtout à tous ces peuples, je l’ai déjà dit, qui vivent en parfaite communion avec la nature qui les entoure.

Et puis on continue: «...le dieu avait sauvé les hommes... Quoi donc? Les hommes étaient-ils en danger? Menacés de famine? De noyade? Ou peut-être coupables de sacrilège?» Et l’Etranger explique: le paradis, le fruit défendu, le dieu courroucé; si courroucé que «tout eût péri sous sa colère s’il n’avait laissé mettre à mort, pour s’apaiser lui-même, son fils, très aimé, lequel d’ailleurs ne pouvait pas mourir...» Toute l’absurdité du péché originel. Et l’autre incongruité, propre au christianisme, scandale pour les juifs et les musulmans, d’un homme qui est dieu et qui meurt quand même sur la croix et qui n’est donc pas ce qu’on dit ou joue la comédie puisqu’il sait qu’il est dieu et donc immortel et qui est aussi le père puisqu’on est en monothéisme et c’est donc le père qui s’immole lui-même... Enfin j’arrête. A quoi bon... Pourtant là les Maoris sont impressionnés. Le dieu n’est donc pas aussi débile que l’on avait cru. Il est même plus féroce que tous les dieux maoris...

Et l’immortalité? La vie après la mort? Ce nouveau dieu qui conduisait si on le suivait à «cette vie qui ne doit pas finir». alors «qu’on savait, sur la foi des Dires anciens, que Té Fatu, le Maître, la déniait à tous, l’immortalité, malgré les supplications de Hina (la lune)...». Et je pense à toutes ces légendes qu’a amassées Frazer dans son

Rameau d’Or (voir

n° 1724 - 34 Sir James George Frazer: The Golden Bough, a Study in Magic and Religion, édit. MacMillan and Cy, Londres, 1914 -1919) ou dans son étude des

Mythes de la Bible (voir

n° 2300 - 2302 Folk-Lore in the old Testament, Studies in comparative religion, legend and law, édit. MacMillan and Cy, Londres, 1919) dont certaines ont également été rapportées par l’explorateur Stanley (voir

n° 2421 Henry M. Stanley: My dark companions and their strange stories, édit. Sampson Low, Marston & Company, Londres, 1893), des légendes qui proviennent du monde entier et qui cherchent à expliquer le pourquoi de cette mort que tous regrettent parce qu’ils sont des êtres conscients mais qu’ils acceptent comme il faut accepter la réalité. Une réalité que seuls nos monothéistes sortis d’Israël sont incapables d’accepter. Alors que ce n’est peut-être qu’à Babylone que les Hébreux ont acquis l’idée, cette idée du temps qui est fini, qui est une idée de Zoroastre, l’idée d’un jugement dernier et de la récompense, par une vie divinement joyeuse des justes qui la méritent.

Et pour finir vient encore ce lien incompréhensible entre religion et jeux amoureux, encore quelque chose qui nous vient de l’aire sémite: «Et voici qu’ils entouraient de réticences et de cérémonies ce passe-temps: dormir avec une femme, le plus banal de tous! Bien qu’assez plaisant!». Le plus banal de tous! Or au moment même où j’écris cela notre bien-aimé Pape Benoît XVI débarque au Cameroun pour une tournée africaine et commence par une diatribe contre l’usage du préservatif. Une voix sud-africaine s’élève: «Vous faites passer le dogme avant la vie». Le dogme! Quel dogme?

Pourtant ce que Segalen reproche à la religion chrétienne, dit Henry Bouillier, ce n’est pas tellement ce qu’elle est, mais «l’influence délétère qu’elle exerce sur une population étrangère à son enseignement». Et il cite le

Journal des Iles de Segalen (encore un livre que j'ai trouvé chez L'Harmattan, voir n° 3852 Journal des Îles, par Victor Segalen, préface d'Annie Joly-Segalen, avertissement pour la 2ème édition de Henry Bouillier, édit. A Frontefroide, Bibliothèque Artistique et Littéraire, 1989): «...Toute civilisation (et la religion qui en est une forte quintessence) est meurtrière pour les autres races. Le Jesu sémite transformé par les Latins qui naviguent sur la mer intérieure fut mortel aux Atuas maoris et à leurs sectateurs». Si vous vous rendez aujourd’hui en Polynésie vous y trouverez jusque dans les îles les plus éloignées non seulement églises protestantes et catholiques, mais toutes les variantes et toutes les sectes que le protestantisme a produites, et même des temples mormons!

Contrairement à ce que l’on pourrait croire d’après les extraits que j’ai cités, Les

Immémoriaux ne sont pas d’une lecture facile. L’écriture est poétique - Henry Bouillier parle de «Poème baroque» - mais elle est très surchargée, souvent même précieuse, avec une profusion de termes de la langue maorie, et encore très marquée par le symbolisme. On est encore loin du style beaucoup plus dépouillé, mais toujours élégant et poétique, des écrits qu’il rapportera de Chine. Alors parlons-en de la Chine. Annie Joly-Segalen dit quelque part, je crois que c’est dans son introduction aux Lettres de Chine, que tous les élèves-officiers de marine souhaitaient être affectés en Extrême-Orient (l’influence de Loti, je suppose) et si Segalen n’a pu partir tout de suite là-bas c’est qu’il avait trop fait la bringue lors de sa dernière année à Toulon et qu’il était mal classé. Mais dès qu’il l’a pu il s’est préparé pour la Chine. Si la Polynésie a nourri sa sensualité, la Chine allait nourrir son intelligence. En Chine il va être médecin, voyageur, archéologue, organisateur et chef d’expéditions, sinologue, écrivain et poète. Et finalement le plus gros de son oeuvre va être marquée par la Chine. Et d’abord ces deux OLNI, oeuvres littéraires non identifiées, ou du moins difficiles à identifier, ou à classer, que sont Stèles et René Leys.

Segalen et la Chine

61) n° 3857 Victor Segalen: Stèles, préface de Pierre-Jean Rémy, édit. Gallimard, 1973.

62) n° 2002 Victor Segalen: Stèles, Peinture, Equipée, édition revue et corrigée, avec de nombreux inédits, Briques et Tuiles, Feuilles de Route, Correspondance, etc., textes réunis et établis par Annie Joly-Segalen, préface de Pierre Jean Jouve, édit. Le Club du Meilleur Livre, Paris, 1955. Cette édition est intéressante parce qu’elle présente pour la première fois la traduction des épitaphes en caractères chinois placés en tête de chaque Stèle.

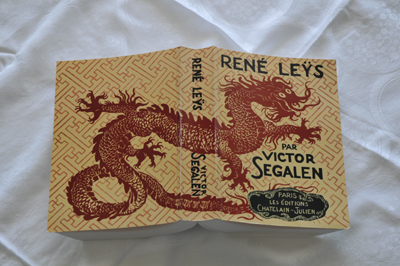

63) n° 3714 Victor Segalen: Stèles, Fac-simile de l’édition coréenne composée sous la direction de Victor Segalen à Péking pour Georges Crès et Cie en 1915. Edition réalisée par Chatelain-Julien, Paris, et imprimée à Pékin, en 1994. J’ai déjà parlé de cet éditeur particulièrement courageux à propos de sa réédition des Garçons rêveurs de Kokoschka (voir ma note 13 (suite) Vienne, capitale de la Cacanie. Segalen avait édité une première édition des Stèles sur une feuille en accordéon - ce qu’il a appelé édition coréenne - en 1912. Celle qui a été reprise par Chatelain-Julien est celle, plus complète, éditée par Segalen pour Georges Crès en 1915. Segalen a également édité suivant le même principe Connaissance de l’Est de Paul Claudel et, bizarrement, un conte des Mille et une Nuits, Aladdin et la lampe merveilleuse. Chatelain-Julien a également édité un fac-simile de l’édition coréenne de Connaissance de l’Est (voir n° 3715 Paul Claudel: Connaissance de l’Est, édit. Chatelain-Julien, 1994) ainsi qu’une reproduction des Odes de Segalen éditées en 1926 pour Les Arts et le Livre (voir n° 3716 Victor Segalen: Odes, édit. Chatelain-Julien, 1994). Il faut admirer d’autant plus cet éditeur (Chatelain-Julien), disparu peu après, que l’édition est bien luxueuse: pour Stèles: une longue feuille de papier coréen qui se déploie en accordéon, sous deux couvertures en bois précieux, contenues dans une toile cartonnée retenue par deux fermoirs en os.

|

|

64) n° 1287 Victor Segalen: Lettres de Chine, présentées par Jean-Louis Bédouin, édit. Plon, Paris, 1967. Il s’agit des lettres écrites à sa femme d’avril 1909 à février 1910 avant l’installation de sa famille à Pékin. D’août 1909 à janvier 1910 il entreprend une grande randonnée en Chine centrale en compagnie de son ami Gilbert de Voisins (Augusto). Ces lettres sont d’autant plus intéressantes qu’elle précèdent de peu la rédaction des Stèles.

65) n° 0480 Victor Segalen: La grande Statuaire, texte établi par Annie Joly-Segalen, postface de Vadim Elisseeff, édit. Flammarion, Paris, 1972. C’est le fruit des observations recueillies au cours de ses deux grandes missions de 1914 et 1917.

Tous les commentateurs des Stèles commencent par mettre en garde contre la confusion que l’on ferait si on les prenait pour des pastiches (cette mise en garde me paraît superflue: quiconque a la moindre connaissance de la poésie chinoise voit bien que ces Stèles n’ont absolument aucun rapport avec Li Po ou Tu Fu ou tout autre grand poète Tang ou Song). Mais Pierre-Jean Rémy va plus loin: Il faut écarter, gommer, séparer, tenir à distance, l’aspect Chine. Non seulement les Stèles n’ont rien à voir avec la poésie chinoise, elles ne sont même pas influencées par la Chine. Segalen développe sa propre poésie, dit-il, en empruntant des éléments chinois pour leur donner une nouvelle forme. Ces éléments sont nombreux, omniprésents: mots, faits historiques, noms d’empereurs et de généraux, archaïsmes, tours de phrases d’allure hiératique et figée, etc. De plus il y a la forme: une inscription lapidaire supposée vanter quelque fait ou quelque personnage, mémoire, célébration, inscrite dans un rectangle comme sur une pierre dressée. Et puis la forme de cette fameuse édition coréenne. Et Henry Bouillier dit à peu près la même chose. Il cite même une lettre adressée à Henry Manceron où Segalen déclare: «un pas de plus et les Stèles pourraient être entièrement dépouillées de l’origine chinoise pour devenir une forme poétique nouvelle». Et puis Henry Bouillier (ne pas oublier que son livre sur Segalen est une thèse de doctorat!) étudie longuement son art poétique et ses liens avec Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Nerval. La poésie comme moyen de connaissance. Et il va même jusqu’à se demander si le fait d’être aussi détaché de la réalité chinoise et de, finalement, chercher surtout à explorer son moi le plus profond (les Stèles du Milieu) n’est pas en contradiction avec sa thèse sur l’exotisme...

Le dilettante que je suis n’est pas convaincu. Et si c’étaient justement ces briques chinoises que Segalen utilise pour bâtir son poème qui en faisaient tout le charme? Peut-on vraiment dire que l’apport chinois n’est que de pure forme? Et que cette forme n’a aucun effet sur le fond? Et toutes ces épitaphes tirées des Annales ne sont-elles là que pour la forme, elles aussi, ou ne donnent-elles pas un sens caché au poème qu’elles illustrent?

Prenons donc la peine de les relire. Les Stèles sont classées selon les 5 directions. Cinq parce que la Chine ajoute aux quatre points cardinaux le centre, le milieu. Et ce n’est pas idiot puisque les directions ne peuvent s’imaginer concrètement qu’à partir d’un point, le point où l’observateur se place. Et en Chine ce centre qui est le milieu est d’une importance capitale car c’est aussi le lieu où se situe l’Empereur, celui qui règne sur l’Empire du Milieu. Car la Chine est aussi le Milieu du Monde. On a donc les Stèles qui sont face au midi, qui portent les décrets, l’hommage au Souverain, l’éloge des doctrines et tous les dits du Fils du Ciel. Les Stèles face au Nord, sont de couleur noire, celle de la vertu, ce qui fait que chez Segalen, curieusement, elles célèbrent l’amitié. A l’Est les Stèles sont consacrées à l’amour, «afin», dit Segalen, «que l’aube enjolive ses plus beaux traits». L’Ouest, en Chine, a la couleur blanche. Segalen, comme pour prendre sa liberté, les peint en rouge, le rouge du sang et de la violence: guerriers et héros. Et puis il ajoute d’autres stèles encore, les Stèles du Bord du Chemin, les stèles de la découverte, du Divers. Quant aux Stèles du Milieu, elles découvrent un autre Empire, l’Empire de soi-même. Les décrets qui y sont gravés «on les subit ou on les récuse, sans commentaires ni gloses inutiles...»

Dans les Stèles face au Midi nombreuses sont celles consacrées aux religions. Segalen semble y continuer son combat contre les religions rapportées qu’il avait entamé en Polynésie: contre le christianisme, mais aussi contre le bouddhisme dont il considère la greffe sur le corps chinois comme contre nature. L’épitaphe de Sur un hôte douteux signifie: «Vraiment ce qu’il enseigne mène à un grand désordre». On ne sait s’il s’agit de Bouddha ou du Christ mais l’Empereur dit qu’il l’accueillera comme un hôte mais

«Comme un hôte douteux que l’on surveille; que l’on reconduit bien vite là d’où il vient, pour qu’il ne soudoie personne.

Car l’Empire, qui est le monde sous le Ciel, n’est pas fait d’illusoire: le bonheur est le prix, seul, du bon gouvernement»

L’ Eloge d’une vierge occidentale pratique l’humour de dérision:

«La raison ne s’offense pas: certainement une vierge occidentale a conçu, voici deux mille ans, puisque deux mille ans avant elle, Kiang-yuan, fille sans défaut, devint mère parmi nous...

Ceci est croyable. Le philosophe dit: Tout être extraordinaire naît d’une sorte extraordinaire...

La raison ne s’offense pas. Certainement une vierge occidentale a conçu.»

Conclusion: Une légende justifie l’autre.

Religion lumineuse rappelle l’entrée en Chine des Nestoriens. Et leur disparition:

«...que sans fruits ni disciples la religion lumineuse meure en paix, obscurément.»

Vison pieuse rappelle le Prodige des Immémoriaux. Même ironie sur la crédulité des foules. Dans les Immémoriaux c’est le harépo Terii qui se change en arbre et le peuple le croit. Ici c’est le Prêtre-Lama qui s’ouvre le ventre, sort ses entrailles, fait des noeuds avec, les rentre et montre un

«ventre de nouveau nu, sans couture, et que des gens vénèrent aussitôt».

«Le peuple dit avoir vu de ses yeux sans nombre, ici-même...

Le peuple a vu de ses yeux indiscutables. Sans plus examiner Nous avons fait graver ceci.

(Le graveur ne fut pas témoin. La pierre n’est pas responsable. Nous ne sommes pas répondant.)»

Deux Stèles donnent une idée, me semble-t-il, des conceptions politiques de Segalen. En l’honneur d’un Sage solitaire: A l’Empereur venu implorer

«du Sage le pouvoir d’être utile aux hommes...Le Sage dit: Etant sage je ne me suis jamais occupé des hommes.»

L’épitaphe de cette Stèle: «Le solitaire ne s’occupe pas de son temps» est une parole historique, la réponse de Chao-Yong, des Song, maître de Tchou Hi, à la visite inopportune d’un Empereur.

Et dans Hommage à la raison il revient encore une fois sur la crédulité des hommes et fustige leur égalitarisme. Segalen n’est pas démocrate. On s’en serait douté. Il est trop élitiste pour cela.

L’épitaphe de cette Stèle signifie: «Dans ce pays il n’y a pas de maître, le peuple n’a pas de passions.»

L’avant-dernière des Stèles face au Midi est très belle. Elle s’intitule Edit funéraire. L’Empereur ordonne sa sépulture. Il organise tout, n’oublie rien. Et accepte la mort.

«Je suis sans désir de retour, sans regrets, sans hâte et sans haleine. Je n’étouffe pas. Je ne gémis point. Je règne avec douceur et mon palais noir est plaisant.

Certes la mort est plaisante et noble et douce. La mort est fort habitable. J’habite dans la mort et m’y complais.»

Et pourtant. Un regret perce. Qui nous émeut:

«Cependant laissez vivre, là, ce petit village paysan. Je veux humer la fumée qu’ils allument dans le soir.

Et j’écouterai des paroles.»

Les Stèles face au Nord parlent d’amitié. D’amis fidèles mais aussi de trahisons. Deux Stèles me paraissent remarquables. Miroirs:

«Ts’aï-yu se mire dans l’argent poli afin d’ajuster ses bandeaux noirs et les perles sur ses bandeaux...

...

Le Conseiller se mire dans l’histoire, vase lucide où tout vient s’éclairer...

...

Je n’ai point de bandeaux ni perles, et pas d’exploits à accomplir. Pour régler ma vie singulière, je me contemple seul en mon ami quotidien.

Son visage - mieux qu’argent ou récits antiques - m’apprend ma vertu d’aujourd’hui.»

L’amitié a certainement joué un grand rôle dans la vie de Segalen. Celle qu’il avait pour Gilbert de Voisins (Augusto) lui a même inspiré une Stèle dont le titre Au démon secret, est une allusion au roman éponyme de celui-ci («Stèle du Maître du Coeur. Emprunté corps et âme au Démon secret d’Augusto», écrit Segalen). Il fait de l’amitié l’une des 5 Relations de Confucius, probablement à tort, puisque chez Confucius ces relations sont toujours des relations hiérarchiques: à l’Empereur, au Maître, à l’époux, au frère aîné, etc. L’erreur, dit Henry Bouillier, vient du Père Léon Wieger dont Segalen aurait étudié les Textes historiques (Shanghai, 1903). Encore que c’est dans un livre plus tardif, sur les opinions philosophiques, que le Père Wieger parle de l’amitié (voir n° 2116 Léon Wieger S.J.: Histoire des Croyances religieuses et des Opinions philosophiques en Chine depuis l’origine jusqu’à nos jours, 2ème édition, Imprimerie de Hien-hien, Chine, 1922) . Je connais bien ce Jésuite alsacien. J’en ai déjà parlé dans ma note de lecture 6 au tome 1 de mon Voyage à propos de t’Serstevens et de son étude sur les Jésuites en Chine ainsi que dans ma note 16: Les Caractères chinois au tome 4. Car Léon Wieger, qui écrivait surtout pour initier les jeunes missionnaires qui débarquaient à la culture chinoise, a eu un rôle de pionnier dans l’interprétation des caractères (voir n° 2384 Père Léon Wieger S. J.: Caractères chinois - Etymologie - Graphies - Lexique, 7ème édition, Episcopat de Taichung, 1962). Par contre on a critiqué quelquefois ses traductions philosophiques (le taoïsme en particulier: voir ce qu’en dit le professeur Ryjik). En tout cas ceci montre encore une fois que l’on ne peut nier l’influence de la Chine dans les Stèles de Segalen. On voit bien que ce n’est pas seulement une question de forme mais aussi souvent de fond. L’histoire des miroirs est prise dans les Annales des Tang et a probablement été trouvée chez le Père Wieger. De même que l’épitaphe de la Stèle Vampire vient du Livre des Rites. Une Stèle terrible, une amitié poussée jusqu’à l’horreur: Après avoir couché l’ami mort dans son cercueil rouge, voici comment il l’invoque encore:

«S’il te plaît de sucer encore la vie au goût sucré, aux âcres épices;

S’il te plaît de battre des paupières, d’aspirer dans ta poitrine et de frissonner sous ta peau, entends-moi:

Deviens mon Vampire, ami, et chaque nuit, sans trouble et sans hâte, gonfle-toi de la chaude boisson de mon coeur.»

Les Stèles face à l’Orient qu’il appelle Stèles orientées, sont mes préférées. Parce qu’elles parlent des femmes et surtout des jeunes femmes. Pour Segalen la femme est exotique pour l’homme, dit Henry Bouillier. On le voit dès la première Stèle, Les cinq relations. A Elle (est-ce son épouse?),

«qui retentit plus que tout ami en moi; que j’appelle soeur délicieuse;... ô mère de tous les élans de mon âme,

Je lui dois par nature et destinée la stricte relation de distance, d’extrême et de diversité.»

Plusieurs Stèles décrivent la Femme comme dangereuse, fausse, épuisante. Pour lui Complaire, Visage dans les yeux, On me dit. Mon amante a les vertus de l’eau commence d’une manière délicieuse:

«Mon amante a les vertus de l’eau: un sourire clair, des gestes coulants, une voix pure et chantant goutte à goutte...»

Mais quand l’eau vive est répandue, qu’il veut la prendre dans ses mains, la porter à ses lèvres, il «avale une poignée de boue.» D’ailleurs l’épitaphe l’annonçait déjà (pour ceux qui lisent les caractères chinois): «Il est difficile de recueillir de l’eau répandue».

La Stèle au désir exalte le «Désir-Imaginant». L’épitaphe dit: «Non agir c’est accomplir». On peut donc «accomplir» par la seule imagination.

«La fille pure attire ton amour. Même si tu ne l’as jamais vue nue, sans voix, sans défense - contemple-la de ton désir...»

Alors le Désir-Imaginant aura

«couché, qu’elle veuille ou non la fille pure sous ta bouche».

Pierre musicale est une des plus belles. Sommet de l’art poétique de Segalen à mon point de vue. Elle célèbre les amants:

«Voici le lieu où ils se reconnurent, les amants amoureux de la flûte inégale;

Voici la table où ils se reconnurent l’époux habile et la fille enivrée;»

Hélas, il faudrait le citer en entier, ce poème, et je n’ai pas la place...

Mais la plupart des Stèles orientées célèbrent la jeune fille et la vierge. Plus exotiques encore que les femmes mûres, plus étrangères, plus difficiles à saisir, plus différentes... Dans Supplique le poète lui demande de ne lui livrer que «l’apparence», «la forme», «le geste», cet «oiseau dansant», mais de cacher son âme au fond. «Belle jeune fille, tais-toi».

Eloge de la Jeune Fille est réservé à la vierge.

«A celle à qui tous les maris du monde sont promis, - mais qui n’en tient pas encore.

A celle dont les cheveux libres tombent en arrière, sans empois, sans fidélité - et les sourcils ont l’odeur de la mousse.

A celle qui a des seins et n’allaite pas; un coeur et n’aime pas; un ventre pour les fécondités, mais décemment demeure stérile.

A celle riche de tout ce qui viendra; qui va tout choisir, tout recevoir, tout enfanter peut-être.

A celle prête à donner ses lèvres à la tasse des épousailles, tremble un peu, ne sait que dire, consent à boire, - et n’a pas encore bu.»

Et voici Stèle provisoire. Que je vais citer presque en entier.

«Ce n’est point dans ta peau de pierre, insensible, que ceci aimerait à pénétrer...

Ce n’est pas pour un lecteur littéraire... que ceci a tant de plaisir à être dit:

Mais pour Elle.

Vienne un jour Elle passe par ici. Droite et grande et face à toi, qu’elle lise de ses yeux mouvants et vivants, protégés de cils dont je sais l’ombre;

Qu’elle mesure ces mots avec des lèvres tissées de chair (dont je n’ai pas perdu le goût), avec sa langue nourrie de baisers, avec ses dents dont voici toujours la trace,

Qu’elle tremble à fleur d’haleine, - moisson souple sous le vent tiède, - propageant des seins aux genoux le rythme propre de ses flancs - que je connais,

Alors, ce déduit, enjambant l’espace et dansant sur ses cadences; ce poème, ce don et ce désir, -

Tout d’un coup s’écorchera de ta pierre morte, oh! précaire et provisoire, - pour s’abandonner à sa vie,

Pour s’en aller vivre autour d’Elle.»

Déduit, dit le Littré, signifie plaisir amoureux dans le langage des poètes érotiques... Alors moi je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, pauvre dilettante, ces cils, ces lèvres, cette langue, ces dents, cette haleine, ces seins et ces flancs qu’il connaît, et dont il a gardé le goût et la trace, me font penser, je ne peux m’en empêcher, à sa fiancée maorie, Maraéa, et je me demande si ce n’est pas à sa Polynésienne dorée que ce poète breton amoureux d’exotisme a dressé une stèle chinoise...

Est-ce elle aussi que l’on trouve dans cette Stèle mystérieuse classée parmi les Stèles du Milieu et intitulée Cité violette interdite? Cette cité, «centrale, souterraine et supérieure» qu’il «ne décrit pas, ne livre pas» et où il «accède par des voies inconnues».

«Or, j’ouvrirai la porte et Elle entrera, l’attendue, la toute puissante et la toute inoffensive,

Pour régner, rire et chanter parmi mes palais, mes lotus, mes eaux mortes, mes eunuques et mes vases,

Pour, - la nuit où elle comprendra, - être doucement poussée dans un puits.»

La nuit où elle comprendra. Où elle comprendra quoi? Que doit-elle ignorer?

Je passerai plus rapidement sur les Stèles face à l’Occident (Stèles occidentées) et sur les Stèles du bord du chemin. Les premières sont consacrées à la guerre. Du bout du sabre, Stèle magnifiquement rythmée, chante les hordes sauvages des Seigneurs de la guerre:

«... toute terre labourable... qui peut se courir...,

Nous l’avons courue.

... toute ville qui peut se brûler...,

Nous l’avons brûlée.

... (les femmes) qui se peuvent renverser, écarter et prendre,

Nous les avons prises,

...

Tout ce qui peut se faire, enfin, du bout du sabre,

Nous l’avons fait.»

Ordre au soleil rappelle une légende rapportée par les Annales («Brandissant sa lance il commande au soleil couchant», dit l’épitaphe):

«Mâ, duc de Lou, ne pouvant consommer sa victoire, donna ordre au soleil de remonter jusqu’au sommet du Ciel.

Il le tenait là, fixe, au bout de sa lance: et le jour fut long comme une année et plein d’une ivresse sans nuit.»

Quant aux secondes, aux Stèles du bord du chemin, elles célèbrent les plaines et les monts, la terre jaune et les passes, et la première, Conseils au bon voyageur, est une fois de plus une invitation à la découverte du divers: ne pas choisir sa ville, passer de montagne en plaine, du son au silence, de la solitude à la foule, bien se garder d’élire un asile, ne pas croire à «la vertu d’une vertu durable», la rompre d’une «forte épice qui brûle et mord et donne un goût même à la fadeur», c’est ainsi que l’on parviendra «non point au marais des joies immortelles, mais aux remous pleins d’ivresse du grand fleuve Diversité.»

Viennent alors ces Stèles du Milieu, ce milieu «qui est moi», comme il est dit dans Perdre le Milieu quotidien. Les profondeurs du Moi dans lesquels s’enfonce Segalen sont bien inquiétantes. Un ça freudien (c’est vrai qu’il s’est intéressé à la psychanalyse naissante). Dans Joyau mémorial:

«... tout au fond du joyau magique: Je vois: - je vois un homme épouvanté qui me ressemble et qui me fuit.»

Et dans Juges souterrains, le poète n’ose s’aventurer dans les souterrains de la nuit car, dit-il,

«mes beaux désirs tués pour quelle trop juste cause, - soldats rancuniers et fantômes, - m’assailliraient aussitôt.»

Il reste cette Stèle splendide dressée en hommage à l’imagination et à la liberté, Char emporté. Encore une Stèle qu’il faudrait citer en entier.

«Que le sage seigneur de Lou dénombre ses chevaux avec orgueil; ils sont gras et ronds dans la plaine...

A son gré il les attelle, les accouple, les quadruple et les mène où il veut...

Je suis mené par mes pensées, cavales sans mors, - une à une, deux à deux, quatre à quatre, tirant mon char incessant.

Belles cavales de toutes les couleurs...

Je ne les touche point. Je ne les conduis pas; la vitesse élancée me détourne de voir avant...

...

Ha! les foulées doublent et la vitesse et le vent. L’espace fou siffle à ma rencontre; l’essieu brûle, le timon cabre, les rayons brillent en feu d’étoiles:

Je franchis les Marches d’Empire...

Aux coups de reins se marque le relais: la bête qui m’emporte a le galop doux, la peau écailleuse et nacrée, le front aigu, les yeux pleins de ciel et de larmes:

La Licorne me traîne je ne sais plus où. Bramant de vertige, je m’abandonne. Qu’ils descendent au loin sous l’horizon fini les chevaux courts et gras du sage seigneur Mâ, duc de Lou.»