Tome 4 : Notes 15 (suite 2): Ecrivains rebelles: Jack London

(L'activité et l'oeuvre "socialistes" de Jack London, Peuple des Abysses, Talon de fer, Martin Eden, Vagabond des Etoiles, biographies par sa fille Joan et par Philip Foner) (Et, en post-scriptum, Jack London reporter photographe)

Francis Lacassin regrette qu’à cause de la Bibliothèque Verte les Français prennent Jack London pour un écrivain pour enfants. Et il a essayé de leur prouver le contraire en publiant son oeuvre complète dans la collection 10/18 (51 volumes!) avec moulte préfaces et annotations. Et moi, ce que je voudrais montrer ici, c’est que London est le premier et, me semble-t-il, le seul véritable écrivain socialiste prolétaire américain. Encore que, une fois de plus, Francis Lacassin m’a précédé semble-t-il, puisqu’il a étudié lui aussi l’activité militante de Jack London dans la préface d’un des 51 volumes de la collection 10/18 consacrés à cet auteur: Yours for the Revolution (c’est ainsi que London signe ses lettres, on le verra plus loin). Mais je n’ai pas réussi à me le procurer et il est probablement épuisé.

Bien sûr moi aussi je suis de la génération Bibliothèque Verte et j’y ai lu Croc-Blanc, Jerry dans l’Ile, Michaël chien de cirque et Belliou-la-Fumée et quand j’ai découvert chez un libraire-antiquaire de Toronto ces titres dans leurs éditions originales aux couvertures souvent joliment illustrées, je les ai tous achetés (voir n° 1229 Jack London: White Fang, édit. Macmillan, New-York, 1906, première édition, et n° 1231 Jack London: The Call of the Wild, édit. Norwood Press, Norwood, Mass, 1910, la première édition est de 1903 et le titre français: L’Appel de la Forêt, republié en français avec Croc-Blanc et Michaël, chien de cirque dans n° 1221 tome 1 des Oeuvres de Jack London, édit. Gallimard/Hachette, 1965 ; à noter que dans n° 1223 tome 2 des Oeuvres de Jack London, même collection, on trouve les histoires du Klondike: Fille des Neiges, Bellew-la-Fumée et Bellew et le Courtaud). Je sais, bien sûr, que London avait beaucoup de cordes à son arc (c’était un merveilleux conteur). Et qu’il avait aussi pas mal de défauts. Il avait été influencé par Darwin, Spencer et Nietzsche (qu’il avait probablement mal lu) et ne s’est jamais complètement débarrassé de certaines conceptions racistes (supériorité de l’homme blanc et, parmi les Blancs, supériorité de l’Anglo-Saxon blond aux yeux bleus). Il faut dire que lui-même était une véritable force de la nature et qu’il avait une résistance physique hors du commun et une volonté de fer, ce qui n’incite guère à avoir pitié des faibles. Il est vrai aussi que ces conceptions lui ont inspiré l’un de ses meilleurs romans, Le Loup des Mers, et influencé aussi un autre de ses chefs d’oeuvre, pourtant très anti-bourgeois et pas mal autobiographique, Martin Eden. Et pourtant London a prétendu plus tard que le Sea Wolf était un écrit antinietzschéen et que Martin Eden était une condamnation de l’individualisme. Sa fin de vie n’était pas très heureuse. Son rêve, partir dans les Mers du Sud sur son propre yacht payé avec les revenus de ses livres, a tourné au cauchemar: affreusement malade, hospitalisé en Australie, il n’a récupéré qu’après son retour en Californie (d’après la description de sa maladie je me demande si ce n’était tout simplement qu’une allergie au soleil et à l’eau de mer: les Anglo-Saxons à la peau claire et aux yeux bleus ont aussi quelques faiblesses!). Son autre rêve: un ranch, des chevaux, famille et amis autour de lui, est parti en fumée: le jour même où sa maison a été terminée, elle a brûlé de fond en comble. Et ses amis l’ont ruiné. Et lui n’avait pas d’autre ressource que d’écrire et d’écrire encore, des nouvelles et romans pas toujours très bons. Au point même qu’il a fini par haïr son métier d’écrivain. Et puis pour finir il s’est éloigné de ses amis socialistes, ayant perdu le contact avec le monde du travail. Alors qu’en 1909 encore il saluait la révolution mexicaine, deux ans plus tard il approuve l’entrée au Mexique de l’armée américaine (sous un prétexte futile, en réalité pour protéger les intérêts de ses pétroliers). Et finalement peu de temps avant sa mort il envoie une lettre de démission au Parti, non parce qu’il avait perdu foi dans le combat contre l’oligarchie capitaliste mais parce qu’il ne croyait qu’en la force, la révolution, et non dans le compromis. Mais j’anticipe...

J’ai deux biographies de Jack London dans ma bibliothèque, l’une est de sa fille Joan, l’autre de l’historien du socialisme américain Foner. Et puis le fameux John Barleycorn, autobiographie, au moins partielle, de London lui-même.

1) n° 1234 Joan London: Jack London and his times, an unconvential biography, édit. Doubleday, Doran and Cy, New-York, 1939, première édition.

2) n° 1235 Philip S. Foner: Jack London American Rebel, édit. The Citadell Press, New-York, 1947, avec de nombreux extraits des écrits socialistes de London.

3) n° 1114 Jack London: John Barleycorn or Alcoholic Memoirs, édit Mills and Boon, Ltd., London, 1914, la première édition est de 1913

Je trouve que Joan London n’est pas toujours très indulgente avec son père. Il est vrai que, née du premier mariage de Jack London, elle n’a pas dû avoir beaucoup de relations avec lui pendant son enfance, étant restée avec sa mère après le divorce de ses parents. Et puis quand elle était adolescente il était trop tard: son père est mort quand elle eut quinze ans. Il reste peut-être un peu de ressentiment? Du regret sûrement, de n’avoir pas pu s’entretenir plus longtemps avec ce père prestigieux. Car, en entreprenant la biographie de son père, elle cherche aussi à le comprendre. Et elle est amère parce qu’elle considère que London a gâché sa vie. Ceci étant, sa biographie est très complète. Elle rappelle continuellement l’environnement historique dans lequel vivait son père, justifiant ainsi le titre: Jack London et son temps. Elle semble avoir une excellente connaissance de l’histoire du capitalisme américain et de celle du mouvement ouvrier au cours de la fin du XIXème siècle et du début du XXème. Elle a très bien assimilé les théories socialistes et marxistes de l’époque et paraît avoir de la sympathie pour la cause. Et c’est elle qui nous apprend que Jack n’aurait su qu’à l’âge de 21 ans que John London n’était pas son vrai père et que son père biologique était William Henry Chaney, un astrologue itinérant (sa mère s’était marié avec John London lorsque le bébé avait huit mois). Ce fut un véritable traumatisme pour le jeune Jack (ce sont des membres de sa belle-famille qui le lui apprennent, il en voudra toujours à sa mère, et de plus, quand il arrive à dénicher l’adresse de son père naturel celui-ci niera sa paternité). Et c’est elle aussi qui décrit en détail ce qu’a été l’enfance de Jack, enfant d’une famille misérable, errant de place en place, et devant lui-même travailler dès son plus jeune âge. Quand elle dit à propos de sa fin: «Il a été soumis, acheté, corps et âme, par cette vie qu’il croyait vouloir et qui l’a détruit.», elle a probablement raison. Par contre quand elle dit que tout ce qu’il a produit après Martin Eden, quand il n’écrivait plus que pour de l’argent, ne valait plus grand-chose, je ne suis pas d’accord puisque ce que je considère comme l’un de ses chefs d’oeuvre, ce livre au très beau titre en français, Le Voyageur des Etoiles, date de 1915, une année seulement avant sa mort (The Star Rover en américain: voir plus loin).

Philip Foner est connu pour sa grande History of the Labor Movement in the United States. J’y reviendrai dans une autre note. Il était donc parfaitement préparé pour parler du Jack London socialiste et je vais m’inspirer largement de sa biographie, d’autant plus qu’il y a ajouté de longs extraits de tous les écrits de combat de London.

Je n’aime pas beaucoup l’autobiographie de Jack London parce que je déteste ces confessions typiquement américaines (protestantes?) du genre: «J’ai beaucoup pêché, mais Jésus m’a trouvé, je suis born again» (à la Bush) ou «j’ai beaucoup bu, j’ai démoli ma vie, ne faites pas comme moi...». Mais on y trouve aussi un témoignage important, celui de ses jeunes années. Et qui font que, contrairement à un Upton Sinclair par exemple, qui était d’origine bourgeoise, lui sait de quoi il parle quand il décrit la vie des prolétaires et des miséreux.

Jack London est né à San Francisco en 1876. Au milieu d’une de ces nombreuses crises du capitalisme naissant qui ont jalonné la fin du XIXème siècle en Amérique. Pendant 5 ans la famille bouge d’un endroit à l’autre pour trouver du travail. En 1880 on est à Alameda à s’essayer à la culture du maïs, puis on reste 3 ans à San Mateo et on crève littéralement de faim. Puis on bouge à nouveau: Livermore Valley et finalement Oakland. C’est là que Jack, âgé de 9 ans, doit commencer à travailler, son père étant à nouveau chômeur. Il se lève à 3 heures du matin pour distribuer les journaux avant d’aller à l’école et après les cours recommence à distribuer les journaux du soir. Donc quand il décrit dans The Apostate, une nouvelle publiée en 1906, et reprise par Foner dans son livre, le douloureux réveil par sa mère du petit garçon qui doit partir à 5h et demi pour l’usine textile où il travaille, il sait de quoi il parle. Le week-end il exerce plusieurs autres jobs. Plus tard, à l’âge de 13-14 ans il travaille dans une conserverie et, pour subvenir à sa famille, son beau-père ayant eu un accident aux Chemins de Fer, il est obligé de faire de longues heures supplémentaires, restant quelquefois jusqu’à 18 ou 20 heures devant sa machine. C’est là qu’il craque, se révolte, réussit à se faire prêter de l’argent par sa vieille nourrice noire, s’achète un bateau et se fait «pirate d’huîtres». Il fauche les huîtres des bancs privés et les vend sur le quai, se faisant en une nuit autant d’argent que pendant trois mois de travail à la conserverie. C’est pourtant une occupation dangereuse: on risque de se faire tirer dessus. Et elle est illégale. Ce qui fait que lorsqu’un policier l’arrête un peu plus tard et lui offre de travailler pour la police et traquer les pirates dont il faisait partie, il accepte le job. C’est ce qu’il raconte dans son Fish Patrol (voir n° 1233 Jack London: Tales of the Fish Patrol, édit. International Fiction Library, Cleveland/New-York). Et puis en janvier 1893 - il a juste 17 ans - il s’embarque sur le Sophie Sutherland, destination Corée, Japon et Sibérie. C’est l’apprentissage de la dure vie des marins. Mais il y apprend aussi à se défendre, avec ses poings et son esprit, contre ceux des matelots qui veulent le traiter en mousse! Il y reste 7 mois. Quand il revient à Oakland on est à nouveau en plein milieu d’une énorme crise économique et sa famille est en train de mourir de faim. Il va travailler dans une filature pour un dollar la journée de dix heures. A côté de lui des gamins de huit ans gagnent 30 cents pour la même durée de travail. Puis il arrive à améliorer ses revenus en trouvant un job à la centrale électrique de la nouvelle Compagnie des Tramways d’Oakland. Il y travaille nuit et jour, à pelleter du charbon pour alimenter le fourneau, et s’aperçoit que son contremaître a licencié deux hommes pour les remplacer par Jack et que l’un des deux s’est suicidé. Il quitte à nouveau et rejoint la grande descente sur Washington de colonnes de chômeurs venant de tous les coins de l’Amérique, manifestation organisée en 1894 par Jacob Sechler Coxey, un industriel de l’Ohio. La plus importante des colonnes est celle qui part de Californie à l’appel du typographe Charles T. Kelly de San Francisco: c’est «l’armée du Général Kelly». C’est à cette colonne-là que se joint Jack London. Il racontera plus tard cette histoire dans plusieurs articles parus en 1907 dans la Revue Cosmopolitan et repris dans My Life in the Underworld, aussi publié avec le titre The Road (voir n° 2017 Jack London: The Road, édit. ARCO Publications, Londres, 1967, la première édition, chez Macmillan, New-York, date de 1907; ces histoires ont été reprises en français par Francis Lacassin pour 10/18 sous le titre de Vagabonds du Rail: voir n° 1217 Jack London: Les vagabonds du rail, édit. Union Générale d’Editions/ 10/18, 1973). Mais pour le moment il n’a qu’une envie, c’est de voir du pays et de courir l’aventure. La discipline ce n’est pas pour lui. Bientôt il va descendre la rivière Des Moines avec quelques copains, faire semblant d’être l’avant-garde de l’armée de Kelly et de rafler les provisions pour leur propre compte. Ce n’est que bien plus tard, lors du voyage de retour qu’il fait son apprentissage social. Après avoir fait de la prison à Niagara Falls (30 jours dans le pénitencier du Comté d’Erie) pour vagabondage et puis avoir eu de longues discussions avec les nombreux chômeurs revenus avec lui vers l’Ouest en voyageurs clandestins (en hobos) dans les wagons de la Canadian Pacific. C’est ce qu’il va raconter dans un article paru dans le journal du Parti socialiste, The Comrade, en 1903: How I became a Socialist, et repris in extenso dans l’ouvrage de Foner. Il commence par dire qu’au moment où a eu lieu sa conversion, une conversion brutale, subite, il était un individualiste forcené, fier de sa force, de sa bonne santé, une «brute blonde», sans pitié pour les faibles, les malades, les vieux, les handicapés, les accidentés (c’est le destin, pensait-il). «En résumé», écrit-il, «mon joyeux individualisme était dominé par l’éthique bourgeoise orthodoxe. Je lisais les journaux bourgeois, écoutais les prédicateurs bourgeois et applaudissais aux platitudes sonores des politiciens bourgeois...». Et puis, il a voyagé à travers l’Amérique, dit-il, a vécu la vie de «tramp», et découvert les centres industriels de l’Est. Il se rend compte que les hommes n’y valent «pas plus qu’une patate», continuellement à le recherche de travail, payé au prix qu’ils valent, c. à d. pas grand-chose. Et puis tout à coup il voit la vie sous un angle complètement différent. Il ne fait même plus partie du prolétariat. Il est tombé dans ce que les sociologues appellent le «dixième submergé». Et il découvre d’où viennent les membres de ce dixième submergé: beaucoup d’entre eux avaient été comme lui, «des hommes forts, des brutes blondes eux aussi, des marins, des soldats, des travailleurs, et qui étaient maintenant déformés, tordus, usés par le travail ou l’accident ou la misère, et qui avaient été jetés par leurs maîtres comme tant de vieux chevaux». Et il les voit échouer «in the shambles of the bottom of the social pit». Et il se voit lui-même encore accroché, mais pas très loin au-dessus d’eux, «par sa force et sa sueur, à la paroi glissante» du puits social. Et c’est ainsi que le socialisme est entré dans sa tête, «comme si on le lui avait fait entrer à coups de marteau». Il avait été un individualiste sans le savoir, maintenant il était un socialiste sans le savoir. Et pour le comprendre il lui avait fallu courir jusqu’en Californie et puis ouvrir les livres. Et apprendre. «Mais rien de ce que j’ai lu ne m’a jamais affecté aussi profondément et avec une telle évidence», dit-il encore, «que ce jour où j’ai vu pour la première fois les murs de ce puits social monter autour de moi et que je me sentais glisser et tomber tout en bas, en bas, dans l’équarrissage du fond».

Après son retour en Californie il entre, à l’âge de 19 ans (on est en 1895) au Lycée d’Oakland pour parfaire son éducation. Il travaille en même temps pour gagner sa vie et commence à s’intéresser sérieusement aux écrits socialistes (le Manifeste communiste de Marx et Engels pour commencer). Il devient membre du Parti et commence à parler en public. Grâce à un prêt de sa soeur il peut suivre les cours d’une école qui prépare à l’entrée directe à l’Université, réussit les examens et entre à l’Université de Berkeley. Mais il n’y reste qu’un semestre, déçu de la pensée politique et sociale plutôt superficielle, à son gré, des étudiants et des professeurs. D’ailleurs il doit de nouveau subvenir aux besoins de sa famille, John London étant malade. Et puis c’est la ruée vers l’or. Il y part avec son beau-frère en 1897 (avec un financement de sa soeur). C’est sa fameuse expérience du Klondike qui ne lui apportera pas l’or mais le début de sa fortune littéraire.

Mais d’abord il rentre à Oakland (en 1898). John est mort et il doit à nouveau travailler pour lui et sa famille. Après quelques petits jobs il réussit le concours d’entrée à la Poste (comme facteur) mais dès son premier succès en tant qu’écrivain il en démissionne (1899). Il continue à se cultiver, lit Nietzsche, Darwin, Boas, Frazer, Adam Smith, Malthus, Spencer, même Kant, Hobbes et Hegel. Il fait une lecture hebdomadaire au cercle socialiste d’Oakland. Participe par des articles clairs et évidents au journal du Cercle. Et écrit tous les jours un millier de mots. Et rencontre une juive russe, Anna Strunsky, qui va rester son amie, même si elle ne cesse de combattre cette dualité qui existe chez lui, d’un côté cette générosité socialiste, d’un autre cette admiration pour la force, l’énergie, cette soif d’arriver. On ne peut jouer le jeu des capitalistes sans en être corrompu, dit-elle. Et après sa mort elle écrira: «He paid the ultimate price for what he received. His success was the tragedy of his life.» En attendant elle est touchée par le jeune homme. «Je le vois encore en image», dira-t-elle, «conduisant son vélo d’une main, de l’autre serrant un bouquet de roses jaunes qu’il a cueillies dans son jardin, une casquette repoussée en arrière sur ses cheveux épais et bruns, ses grands yeux bleus avec leurs longs cils ouverts comme des étoiles sur le monde, - un garçon d’une beauté virile indescriptible, d’une gentillesse et d’une sagesse telles que l’on ne pouvait croire qu’il était aussi jeune».

En 1900 il se marie et voit l’éditeur Houghton & Mifflin accepter de publier son premier recueil de nouvelles: The Son of the Wolf (voir n° 2396 Jack London: The Son of the Wolf, Tales of the Far North, édit. Houghton, Mifflin and Cy, Boston/New-York, 1900, 1ère édition). Plusieurs autres recueils vont suivre. Et puis un coup de chance: l’American Press Association lui demande s’il est prêt à se rendre en Afrique du Sud où la guerre des Boers vient de se terminer et faire un reportage sur la situation d’après-guerre. Il accepte immédiatement mais arrivé en Angleterre, la mission est annulée. Alors il reste à Londres et va faire un tour dans les taudis du East End de Londres. Et est tellement horrifié par ce qu’il voit qu’il va rester à les étudier pendant six semaines. Le résultat: le Peuple des Abysses.

4) n° 0727 Jack London: The People of the Abyss, with many illustrations from photographs, édit. George N. Morang and Cy, Toronto, 1903. C’est la première édition canadienne, très rare: 500 exemplaires seulement ont paru. L’américaine a paru la même année chez Macmillan à New-York (rare aussi: 3982 exemplaires seulement).

Ce livre est une véritable étude sociologique. Mais une étude pleine de vie parce que London s’est procuré de vieux habits troués, a joué au marin américain perdu et a vécu avec les miséreux et les SDF de l’époque. On y découvre les «workhouses» qui leur offrent le soir, après les avoir obligés de prendre une douche froide, un morceau de pain et de l’avoine mélangée à de l’eau chaude, puis un lit. Le matin lever à 5 heures et demi, même menu au petit déjeuner, puis on les oblige à travailler (pour que la morale soit sauve), on leur sert encore un déjeuner de pain, de fromage et d’eau et on les met à la porte. Souvent les workhouses sont complets («Full up», crie le portier et leur ferme la porte au nez) et ils sont obligés de passer la nuit dans la rue. London fait comme eux, voit les bobbies qui les chassent des porches où ils s’abritent de la pluie, apprend que les parcs sont fermés la nuit (et que passer au-dessus des grilles vous rapporte six mois de prison), mais que bizarrement ils ouvrent à 5 heures du matin. Il voit aussi les pauvres qui vivent dans des pièces qu’on leur loue, des trous infects, dit-il. Qui doivent mettre un penny dans un compteur pour avoir un peu de gaz pour cuisiner. Et dont les bébés meurent de malnutrition. Et il constate que les SDF avec lesquels il discute étaient des travailleurs, l’un charretier, l’autre charpentier, aujourd’hui laissés pour compte. Il est horrifié par le fait que ces hommes ramassent des déchets alimentaires sur le trottoir, des pelures de pommes, des trognons desséchés et salis, des peaux d’oranges, des raisins pourris, des bouts de pain, et les fourrent dans leurs bouches, les mâchent et les avalent. «Ceci entre six et sept heures du soir, le 20 du mois d’août, de l’année du Seigneur 1902, au coeur du plus grand, du plus riche, du plus puissant empire que le monde ait jamais connu.» Et il en tire des conclusions, compare à ce qu’il a connu des Inuits de l’Alaska, ces primitifs qui utilisent des techniques de primitifs, qui ont toujours un toit au-dessus de leur tête, ne souffrent jamais du froid, ont des périodes pendant lesquelles ils ont faim, mais jamais pour longtemps, pour toujours, comme ici ces miséreux qui vivent au milieu de la civilisation. Et il cite Huxley qui a vécu ici comme médecin et qui aurait déclaré: «Si j’avais à choisir entre la vie des sauvages et celle de ces gens du Londres de la chrétienté, je choisirais certainement la vie des premiers.» Si, comme il est pourtant évident, les chiffres le montrent, dit Jack London, si donc la civilisation a augmenté le pouvoir productif de l’homme moyen, pourquoi n’a-t-elle pas amélioré le sort de l’homme moyen? Si elle ne l’a pas fait c’est qu’il y a quelque part, dit-il encore, un problème de «mismanagement». «La civilisation a multiplié par cent le pouvoir productif de l’homme, et pour des raisons de mismanagement les hommes de cette civilisation ont une vie pire que des bêtes, ont moins à manger et à se vêtir pour se protéger des éléments que le sauvage Inuit qui vit dans les froids les plus rigoureux, et qui vit, aujourd’hui encore, comme il vivait il y a dix mille ans à l’âge de pierre». Remarquez que la question que se pose London on peut encore se la poser aujourd’hui, plus de cent ans plus tard. Or, dit encore London, le but de la civilisation doit être l’amélioration du sort de l’homme. C’est encore le genre de réflexions que l’on entend souvent au moment où j’écris cela, un an après le véritable déclenchement de la grande crise de 2008-2009. Mais pour London la solution est évidente: il faut changer le management. Donc faire la révolution.

Foner ne parle pas du travail photographique réalisé par Jack London. Mon exemplaire du People of the Abyss comporte un très grand nombre de photographies (69, dont 9 pleine page) dont la plupart ont été prises par London lui-même. Elles illustrent remarquablement son texte. Mais il est vrai que nous sommes aujourd’hui tellement habitués à voir des SDF dormir dans les rues de nos grandes villes (un siècle plus tard!) que ces photos ne nous choquent que modérément.

|  |

|  |

En 1904 Jack London se remarie avec Charmian Kittredge, part en Extrême-Orient comme correspondant de guerre pour suivre le conflit russo-japonais (un complet échec, les Japonais ne le laissant jamais arriver jusqu’au front) et publie un autre chef d’oeuvre, The Sea Wolf (voir n° 1230 Jack London: The Sea Wolf, édit. The Macmillan Cy of Canada, Toronto, 1910, 1ère édition canadienne, la 1ère édition américaine datant de 1904; la version française de ce roman a été réédité sous le titre Le Loup des Mers avec Les Mutinés de l’Elseneur, dans n° 1224, tome 4 des Oeuvres de Jack London chez Gallimard/Hachette en 1966). J’ai déjà raconté dans ma note sur Francis Lacassin l’admiration que mon parrain vouait à ce roman (ainsi d’ailleurs qu’au Talon de fer). Je le connais donc depuis mon adolescence. Il est étonnant qu’alors que London entre dans la période de sa vie (de 1905 à 1907) où il consacrera le plus clair de son temps à l’action politique de gauche, il ait créé un personnage comme ce Wolf Larsen et que tout laisse à penser qu’il l’admire. Ou qu’au moins il éveille sa sympathie. Or ce Wolf Larsen, capitaine du Ghost, corps athlétique, d’une incroyable force physique, volonté de fer, tyrannise ses matelots et commande aux éléments. Mais c’est aussi une intelligence tranchante, philosophe, capable de répondre à tous les arguments que lui opposent ses deux otages hautement cultivés, Maud Brewster et Humphrey van Weyden. C’est l’individualiste total. London a créé un surhomme nietzschéen, disent ses adversaires. Pas du tout, dira London plus tard (en 1915): c’est, tout au contraire, une attaque de la philosophie du Surhomme. Et Foner est de cet avis. Le roman cherche à démontrer que dans notre société l’individualiste finit par s’autodétruire, dit-il. Larsen devient de plus en plus amer, sadique, vicieux. Il souffre de terribles migraines. Qui le rendent faible et impotent. Sa fin est une conséquence logique de l’échec de l’individualisme, dit encore Foner. Je ne suis pas complètement convaincu. Et je crois qu’il ne faut pas chercher de démonstration de quoi que ce soit (et encore moins un message socialiste) dans ce superbe roman. Il reste que London a créé là une figure extraordinaire. Une figure qu’aucun lecteur ne pourra jamais oublier, dit Ambrose Bierce. Avoir réussi cela, dit-il, est suffisant pour remplir la vie d’un écrivain.

Jack London et sa deuxième femme: Charmian Kittredge

En 1903 London avait déjà publié un article important, The Class Struggle, (la Lutte des Classes), qui défend plusieurs idées: d’abord que, contrairement à ce que prétendent les défenseurs du capitalisme américain, la lutte des classes est une réalité, que les travailleurs doivent créer leurs propres partis politiques et prendre le pouvoir, que l’action syndicale doit être couplée avec une idéologie politique correcte et qu’il ne doit pas y avoir divorce entre action syndicale et action politique. Comme on le voit London a cessé d’être un amateur en politique. En 1904 il publie The Scab qui explique pourquoi, puisqu’il y a lutte des classes, celui qui accepte de remplacer un autre travailleur pour un salaire inférieur, est un traître à sa classe. Le scab est un briseur de grève. Plus tard London écrira un texte bien plus violent, dit Foner: «Lorsque Dieu avait fini de créer le serpent à sonnettes, le crapaud et le vampire, il lui restait un peu de cette substance peu ragoûtante avec laquelle Il a créé le SCAB. Un SCAB est un bipède qui a une âme en tire-bouchon, une cervelle pleine d’eau et une colonne vertébrale faite d’un assemblage de gelée et de colle. Là où d’autres ont un coeur ils ont une tumeur de principes pourris... UN BRISEUR DE GREVE EST UN TRAÎTRE A SON DIEU, A SON PAYS, A SA FAMILLE ET A SA CLASSE!».

Pendant les années qui suivent London donne de nombreuses conférences, soit devant des organisations socialistes, soit devant des assemblées d’étudiants, collecte de l’argent pour la cause et publie de nombreux articles, clairs, simples à comprendre, qui appliquent la théorie marxiste à la situation américaine, articles qui seront publiés en 1905 sous le titre plus combatif de Guerre des Classes (voir n° 1128 Jack London: War of the Classes, édit. The Macmillan Cy, New-York, 1905; on y trouve entre autres: The Class Struggle, The Tramp, The Scab et How I became a Socialist). Au même moment le parti socialiste américain commence à obtenir une certaine résonance. Le fils d’Alsaciens, E. V. Debs, a remplacé De Leon à la présidence du parti. C’est un leader qui a beaucoup de magnétisme, est un brillant orateur et d’une infatigable énergie. On en reparlera. Invité par l’Université de Californie à parler de littérature devant 3500 personnes, Jack London qui est maintenant un écrivain reconnu, change de sujet et parle de «l’esprit révolutionnaire du prolétariat américain». Et demande aux étudiants de sortir de leur sommeil en concluant sa conférence par ces mots: «Voilà une cause qui fait appel à votre romantisme. Ecoutez son appel. Levez-vous! Tout le monde méprise les lâches. Lisez nos livres. Combattez-nous si vous n’êtes pas d’accord avec nous. Mais par tout ce qui est fort et courageux en vous, hissez vos couleurs. Levez-vous! Levez-vous! Je vous le dis.»

C’est Upton Sinclair, le futur auteur de The Jungle, qui a l’idée de créer une association pour promouvoir les idées socialistes dans les milieux universitaires. Et c’est Jack London qui sera le Président de cette association appelée Intercollegiate Socialist Society et l’un des conférenciers les plus prestigieux. A Harvard il a une audience de 2000 universitaires. A New-York il parle à un groupe de riches qu’il agresse comme va le faire le héros du Talon de Fer: «You have mismanaged the world and it shall be taken from you». En 1906 il tient un speech à Yale devant 3000 étudiants, 300 universitaires et membres de la communauté locale et quelques ouvriers (pour sa protection). Titre: Révolution. Le ton était celui du Manifeste communiste: «Les travailleurs du monde, en tant que classe, combattent les capitalistes du monde, en tant que classe.» Et il explique pourquoi: la structure actuelle de la société est incapable de répondre aux besoins de l’humanité, voyez le chômage, les bas salaires, la famine. Il faut donc un nouvel ordre social. Et il finit en disant: «The revolution is here, now. Stop it who can.» Il parle encore à l’Université Columbia et à celle de Chicago. Chaque fois il cherche à secouer la torpeur des étudiants. Il l’avait déjà noté quand il était étudiant à Berkeley: la jeunesse universitaire américaine est endormie, insensible aux problèmes sociaux. Il critique «the passionless pursuit of passionless intelligence..., the conservatism and unconcern of the American people toward those who are suffering, who are in want...». Il faut dire qu’il a l’exemple de la révolution russe de 1905 et le rôle qu’y ont joué les étudiants et les membres de l’intelligentsia...

Alors qu’il est dans les derniers préparatifs pour son voyage dans les Mers du Sud, avec son bateau le Snark, son rêve, il écrit encore la préface au fameux livre d’Upton Sinclair, The Jungle, ce terrible brûlot dirigé contre les abattoirs de Chicago. London commence avec une anecdote: Quand le grand leader syndical anglais John Burns et membre du Gouvernement est venu visiter Chicago un reporter lui a demandé son opinion sur la ville: «C’est une édition de poche de l’enfer», lui répondit Burns. Et quand Burns, un peu plus tard, monte sur le bateau pour retourner en Angleterre, le même reporter lui demande s’il a changé d’avis. «Oui», lui dit Burns, «en réalité c’est l’enfer qui est une édition de poche de Chicago». Et puis London finit sa préface en disant: ce livre est la Case de l’Oncle Tom de l’esclavage salarial. Mais ce qui m’a surtout frappé c’est ce texte qu’il extrait de la Jungle et qui illustre ce que London appelle «la procession des nationalités»: Le héros du roman est un Lithuanien. Il perd sa place, il perd tout, après avoir eu un accident. Mais auparavant il note (texte de Sinclair): «A un moment donné les ouvriers avaient été tous des Allemands. Puis, comme est arrivée une main d’oeuvre moins chère, les Allemands ont été balayés. Les suivants avaient été des Irlandais. Puis sont arrivés les immigrants de Bohème, puis les Polonais. Les gens arrivaient en masse et le vieux Durham (c’est le patron) les a pressés de plus en plus, les faisant travailler plus vite et les usant jusqu’à la moelle. Les Polonais avaient été poussés au mur par les Lithuaniens, et maintenant les Lithuaniens cédaient le pas aux Slovaques. Qui allait être plus pauvre et plus misérable que les Slovaques, nul ne le peut dire encore. Mais les patrons des abattoirs vont le découvrir, ne craignez rien. C’était facile de les amener là car les salaires étaient plus élevés, et c’était seulement lorsqu’il était déjà trop tard que les pauvres gens allaient découvrir que tout était plus élevé, aussi.» Ce texte est important à mes yeux parce qu’il explique, à mon avis du moins, pourquoi le socialisme, et même le syndicalisme, n’ont jamais pu réussir aux Etats-Unis: c’est qu’à cause des vagues d’immigration successives, l’offre de main d’oeuvre a toujours été plus grande que la demande et qu’aucune solidarité sérieuse entre travailleurs n’a pu être organisée. J’avais déjà mentionné dans ma note sur B. Traven que certaines méthodes d’exploitation de l’homme par l’homme étaient assez universelles. Or celle-ci a également été utilisée ailleurs: à l’Ile Maurice, après l’abolition de l’esclavage, les planteurs sont allés chercher des coolies indiens qu’ils ont pratiquement renouvelés chaque année par de nouvelles importations pour garder leur pouvoir de pression sur les salaires et les conditions de travail, ce qui explique pourquoi Maurice compte aujourd’hui une population qui est indienne à plus de 60%!

Avant de s’embarquer sur son Snark Jack London contribue encore par deux articles au combat socialiste. The Apostate, déjà cité, s’élève contre le travail des enfants. Un récit terriblement réaliste. A la fin du récit le jeune Johnny qui n’a jamais cessé de travailler depuis l’âge de 7 ans décide de partir. Tuberculeux, la peau sur les os, tordu, il s’en va en titubant, «comme un singe maladif, les bras pendants, les épaules en avant, la poitrine étroite, grotesque et terrible». L’autre article est un superbe pamphlet écrit pour la défense de trois leaders syndicaux accusés injustement d’avoir participé à un attentat à la bombe: Something Rotten in Idaho (Il y a quelque chose de pourri dans l’Etat de l’Idaho). Alors que la lutte engagée entre le syndicat des mineurs, la Western Federation of Miners et les propriétaires des mines de charbon est à son comble, l’ancien Gouverneur de l’Etat qui avait été coupable de violences anti-ouvrières pendant son mandat, est tué par une bombe placée dans son ranch. L’auteur de l’attentat, un criminel, est arrêté, emprisonné, puis placé entre les mains des Agents Pinkerton. Ceux-ci lui offrent la liberté contre la dénonciation comme complices des trois leaders, Moyer, Haywood et Pettibone, qui sont aussitôt arrêtés. Ce qui entraîne aussitôt un immense mouvement de protestation des syndicats et du parti socialiste (Debs commence son appel par ces mots: «Arouse ye Slaves!»). Il est clair qu’il s’agit d’un véritable complot organisé par les patrons des mines avec les Gouverneurs de l’Idaho et du Colorado. London démonte tout ce mécanisme dans un style sarcastique mais clair et attaque violemment le patronat. Qui ne cherche qu’une chose, par tous les moyens, c’est de détruire l’organisation syndicale. Des moyens illégaux, employant des agents criminels et corrompant l’Etat. Mais eux sont au-dessus des lois! Et pourquoi haïssent-ils ces leaders syndicaux, demande-t-il. Parce que ces hommes organisent les efforts des travailleurs pour obtenir de meilleurs salaires et des temps de travail plus courts, ce qui augmenterait le coût de l’exploitation minière et diminuerait les profits de leurs propriétaires. Ils veulent éliminer les leaders syndicaux parce que «ces hommes se dressent entre eux et un grand sac d’argent». Les trois leaders ont été libérés plus tard et l’article de Jack London y a aidé puissamment.

Et puis Jack London lance une autre bombe - quand elle éclate, en 1908, il est déjà en route pour Hawaï - Le Talon de Fer.

5) n° 1227 Jack London: The Iron Heel, édit. The Macmillan Cy of Canada, Toronto, 1910 (1ère édition canadienne, la 1ère édition US date de 1908).

6) n° 1216 Jack London: Le Talon de Fer, édit. Union Générale d’Editions/ 10/18, 1975, avec introduction de Francis Lacassin et la lettre-préface de Léon Trotsky de 1937.

Le Talon de Fer c’est l’oligarchie capitaliste qui n’acceptera jamais de céder le pouvoir aux masses de travailleurs même si elles obtenaient la majorité électorale. C’est l’idée de base du roman. En faisant la tournée des universités avec un certain nombre de leaders et d’intellectuels socialistes London est frappé par la naïveté de la majorité d’entre eux. Le roman est donc en partie didactique: il montre la réalité du pouvoir et la façon dont les grandes corporations contrôlent la justice et la presse, et même les églises chrétiennes. Jack London ne croit qu’à la force, à la Révolution, pour briser l’étau du talon de fer. Ces convictions il va les conserver jusqu’à la fin de sa vie. Il n’espère rien de la démocratie. Et il se moque des apôtres du compromis. Et il analyse avec beaucoup de perspicacité la Middle Class, le ventre mou, et prédit aux petits entrepreneurs et aux fermiers qu’ils seront mangés par les grands trusts.

Mais le Talon de Fer est en même temps une oeuvre littéraire achevée. C’est soi-disant un manuscrit retrouvé dans un avenir très lointain, des siècles plus tard, lorsque le socialisme sera installé solidement, écrit par la femme du leader des premières révoltes, Ernest Everhard (au nom symbolique), un personnage qui devient de plus en plus humain et attachant au fur et à mesure que l’action avance. L’histoire relatée par le manuscrit porte sur une période qui va de 1912 à 1932, alors que le Talon de Fer a écrasé la classe ouvrière (alors même qu’elle allait gagner les élections) et que la résistance souterraine continue, menée par le héros du roman, Ernest Everhard. Comme l’histoire est censée être lue à une époque où plus personne ne sait ce qu’était le capitalisme, de nombreuses notes en bas de pages, extrêmement bien documentées, assurent ce fameux côté didactique, sans que cela nuise au bon déroulement de l’action. On y trouve un certain nombre d’éléments autobiographiques: Ernest Everhard est une «bête blonde», une espèce de Surhomme, mais passionné par son combat pour la défense de la classe ouvrière. Il agresse toute une assemblée de capitalistes et d’intellectuels comme Jack London l’avait fait devant une réunion de riches à New-York et il finit comme London par ces mots: «This is the revolution, my masters. Stop it if you can.» Everhard comme London, met en garde les autres leaders contre leur trop grand optimisme, leur naïveté, leur foi dans les urnes. La description de la façon dont l’Oligarchie saisit le pouvoir et écrase toute contestation est magistrale et fait penser à la montée du fascisme en Allemagne et en Italie: d’abord l’ostracisme à l’encontre de ceux qui osent s’opposer, puis la perte des jobs, enfin l’emploi de la force brutale. Des groupes armés, chantant des chants patriotiques et hissant le drapeau américain, détruisent la presse socialiste et perturbent les manifestations ouvrières et politiques. Les grèves sont brisées par la violence, à l’aide de la police, des milices et de l’armée. Des ouvriers sont tués ou blessés et des milliers de grévistes sont enfermés dans des camps de concentration. Progressivement toute la population est réduite au silence. Ni la presse, ni les églises, ni ceux qui sont en charge de l’éducation ne protestent. Et celui qui ose lever la voix est emprisonné ou éliminé physiquement. Cela ne vous rappelle-t-il rien? Et tout ceci a été écrit en 1908! Ah oui, et à Chicago on forme une commune comme les gouvernements des conseils, à Munich et dans d’autres villes, toujours en Allemagne, en 1919. Une commune qui se termine bien sûr par une guerre civile, magistralement décrite, et la destruction de la ville. Et au moment où Everhard fait un discours à la Chambre des Représentants une bombe explose à ses pieds. On arrête immédiatement tous les représentants socialistes et tous sont condamnés et emprisonnés alors que l’on découvrira plus tard que l’attentat a été orchestré par l’oligarchie (ce qui fait penser au futur incendie du Reichstag). Mais Everhard a déjà fait les plans pour la résistance souterraine. On pourrait encore citer beaucoup d’autres faits qui semblent prophétiques, la formation de syndicats pour ouvriers privilégiés, celle de compagnies de mercenaires qui vivent, eux aussi, en privilégiés, et séparés du reste de la population, dans des villes qui leur sont réservées, etc. Car Jack London a préparé son livre pendant de nombreuses années avant de se mettre à le rédiger en quelques mois. Il y fait preuve d’une imagination fertile. Mais tout est plausible. Beaucoup des faits rapportés dans les notes de bas de pages sont des faits historiques. Il s’est énormément documenté. Et sa technique narrative est à son sommet.

Quand le livre paraît Jack London est en mer. Les conservateurs le démolissent: barbare, dangereux, etc. Les socialistes sont partagés. Beaucoup craignent qu’un tel livre ne rebute ceux dont le parti a besoin pour gagner les élections. Seuls les leaders radicaux comme Debs et Haywood le saluent et demandent à ce que les leçons qu’il donne soient prises au sérieux. Le Talon de Fer est resté le livre favori de ceux qui ne croient qu’à la Révolution. Il a figuré longtemps dans les bibliothèques de toutes les sections du Parti Communiste français...

Francis Lacassin intitule la préface qu’il rédige pour la version française du roman dans la collection 10/18: «Un classique de la révolte». Et il écrit: «...Le Talon de Fer est un cheval de Troie qui a permis à l’auteur de diffuser par effraction, au sein d’un public sensible à son prestige, les théories marxistes qu’il n’aurait jamais cherché à connaître...» Et Francis Lacassin qui n’est pourtant pas un gauchiste, ajoute: «Jack London est aussi convaincant dans la prophétie que dans l’argumentation. Son exposé des fondements même de la théorie marxiste - la plus-value - est remarquable par une précision percutante.»

Foner raconte qu’en 1924, lorsqu’une nouvelle édition du Talon de Fer paraît en français, et que le fascisme a déjà gagné la partie en Italie, Anatole France la préface en écrivant: «Hélas, Jack London avait ce génie particulier de percevoir ce qui était caché du commun des mortels et avait cette connaissance spéciale qui lui permettait d’anticiper l’avenir. Il a prévu tout l’assemblage de ces évènements qui sont en train de se dérouler devant nos yeux.»

Et Léon Trotsky qui n’a découvert ce roman que 30 après sa publication, écrit à Joan London le 16 octobre 1937, trois ans avant d’être assassiné (lettre reprise par Lacassin): «on n’en croit pas ses yeux: c’est un tableau du fascisme, de son économie, de sa technique gouvernementale et de sa psychologie politique... Nous ne pouvons pas ne pas nous incliner devant l’intuition puissante de l’artiste révolutionnaire.» Trotsky partage bien sûr le mépris de London pour les réformistes. Il admire «sa tendance passionnée à secouer ceux qui se laissent bercer par la routine, à les contraindre à ouvrir les yeux, à voir ce qui est et ce qui est en devenir... Il s’est tout particulièrement penché sur les problèmes que le socialisme officiel d’aujourd’hui considère comme définitivement enterrés: la croissance de la richesse et de la puissance à l’un des pôles de la société, de la misère et des souffrances à l’autre pôle. L’accumulation de la haine sociale, la montée irréversible de cataclysmes sanglants, toutes ces questions Jack London les a senties avec une intrépidité qui nous contraint sans cesse à nous demander avec étonnement: quand donc ces lignes furent-elles écrites?»

Quand on lit cela aujourd’hui, alors que le capitalisme, devenu financier, et toujours aussi rapace, est devenu fou à nouveau, on reste bien songeur...

Le voyage de London dans les Mers du Sud va durer 25 mois pendant lesquels, malgré sa maladie, il va continuer à produire. Produire pour gagner de l’argent. Des oeuvres qui ne vont pas apporter grand-chose à sa réputation. Sauf l’une d’elles: Martin Eden.

7) n° 1225 Jack London: Martin Eden, édit. Review of Reviews Cy, New-York, 1915 (la première édition est de 1909).

8) n° 1218 Jack London: Martin Eden, préface de Francis Lacassin, édit. Union Générale d’Editions/10/18, 1974.

Martin Eden est un simple marin qui a sauvé la vie d’un jeune bourgeois, est reçu dans sa famille, tombe amoureux de la fille de la maison et avec son aide cherche à s’élever au-dessus de son milieu, s’auto-éduquer, et devenir écrivain. C’est donc en grande partie le portrait de Jack London lui-même et des efforts surhumains que lui-même a dû accomplir pour être capable un jour de s’adresser à une assemblée d’universitaires et de devenir un écrivain reconnu. Martin Eden se rend vite compte de l’étroitesse d’esprit du milieu bourgeois qu’il fréquente. Sa fiancée a l’intelligence aussi obtuse que ses parents et ses frères. Elle est choquée par le réalisme de ses écrits. Il rompt avec elle, continue à écrire malgré tous les retours de manuscrits de la part des éditeurs. Jusqu’au jour où l’un d’eux est accepté, est publié et rencontre le succès. Bientôt il sera riche. Mais sa vie est vide; il se sent insatisfait. C’est ce que lui avait prédit le socialiste Brissenden, le seul qui avait reconnu son talent, et avait essayé de l’amener à l’action sociale. Le jour où vous aurez rencontré le succès comme écrivain, lui dit-il, vous rencontrerez aussi la désillusion. Et alors quel but aurez-vous dans votre vie? Mais Martin Eden est un individualiste forcené. La biologie m’a appris, dit-il, que la victoire va aux forts. Et individualisme et socialisme ne vont guère ensemble.

La fin du roman est très belle. Martin Eden a perdu ses illusions et sa joie de vivre. Il quitte tout, s’embarque pour les Mers du Sud, et une nuit se laisse glisser dans l’eau. «Il nageait en s’enfonçant de plus en plus, jusqu’à ce que ses bras et ses jambes n’en pouvaient plus. Il savait qu’il avait déjà atteint une grande profondeur. Il ressentait la douleur de la pression de l’eau sur ses oreilles, sa tête bourdonnait. Il sentait monter la fatigue, mais il forçait ses mains et ses jambes à toujours l’enfoncer plus jusqu’à ce que sa volonté soit brisée et que l’air échappe de ses poumons dans une grande explosion... Il lui semblait qu’il flottait avec langueur dans une vision de rêve. Il était entouré de couleurs et de lumières qui le caressaient et l’envahissaient. Qu’était-ce? Comme s’il était à l’intérieur de la lanterne d’un phare. Mais c’était à l’intérieur de son cerveau: comme des flashes de lumière blanche. Des flashes qui se succédaient à un rythme de plus en plus rapide. Et puis le long grondement d’un son, et il avait l’impression de tomber du haut d’un interminable escalier. Et quelque part, au fond, il tomba dans l’obscurité. C’est ce qu’il sut encore. Il était tombé dans l’obscurité. Et au moment même où il le sut, il cessa de savoir.»

En lisant cela je pensais bien sûr à ce qui était arrivé au jeune pirate des huîtres dans la baie de San Francisco quand Jack London, riche de ses pirateries, se soûlait tous les soirs et une nuit est tombé dans la mer, a nagé vers le large, voulant se noyer dans son ivresse et puis, retrouvant soudain sa volonté de vivre, nage toute la nuit contre les courants et est sauvé in extremis par un bateau de pêche grec.

Martin Eden est un roman de la maturité, dit Foner. Et il a certainement raison. Ce roman fait partie des trois ou quatre chefs d’oeuvre incontestables de l’écrivain. Pour Francis Lacassin Jack London a voulu, par ce livre, «dénoncer les préjugés de la bourgeoisie et ses idées reçues: tout homme ne peut réussir que s’il accepte de conformer sa personnalité et ses efforts à un moule érigé par les convenances et la tradition». Et Lacassin ajoute: «En dénonçant ces préjugés Martin Eden demeure très actuel, car ils le sont demeurés eux aussi». Le roman a été fortement attaqué et considéré comme une apologie de l’individualisme. Ce contre quoi Jack London a toujours protesté violemment. Ce roman démontre justement que l’individualisme conduit à l’échec, dit-il. Pour Jack London, dit encore Francis Lacassin, le suicide est «la sanction logique d’une victoire obtenue après un combat sans foi, la conclusion d’un combat solitaire ignorant la solidarité des hommes». Moi ce qui m’a toujours sauvé, dit London dans Barleycorn, ce sont les gens, «the People». J’ai perdu toutes mes illusions, le succès, la reconnaissance, l’argent, même l’amour des femmes, fausses valeurs tout cela. Et l’art et la culture même, que sont-ils devant les faits cruels de la biologie? J’étais un battant. Mais mon combat a été un échec. Mon combat est fini. Et pourtant il reste les gens et je sais que cela vaut encore la peine de se battre pour eux.

Et, effectivement, il publie encore trois nouvelles qui continuent son combat socialiste: The Dream of Debs, South of the Slot et The Strength of the Strong. La première a d’abord paru dans une revue socialiste en 1909 puis publiée dans un petit fascicule avec une superbe image de Debs en couverture (voir n° 2095 Jack London: The Dream of Debs, A story of industrial revolt, édit. Charles H. Kerr & Company, Cooperative, Chicago, s. d., probablement 1909). C’est l’histoire d’une grève nationale organisée par le syndicat radical et qui réussit en arrivant à affamer les capitalistes. Beau rêve en effet.

Le Slot est une barrière en tôle qui sépare en deux la Market Street à San Francisco: au sud les quartiers des pauvres, au nord ceux des riches. Un professeur en sociologie prend part à une superbe bataille des rues entre manifestants et policiers et devient un leader syndicaliste (South of the Slot, réédité dans le livre de Foner, a été publié en 1909 également). Quant à The Strength of the Strong, également réédité par Foner, c’est une nouvelle publiée en 1911 qui se passe en des temps préhistoriques et qui est censée montrer que seule la solidarité peut permettre aux faibles à se défendre contre les forts (cette idée était d’ailleurs déjà contenue dans un roman préhistorique publié en 1907, Before Adam. Voir n° 1220 Jack London: Avant Adam, édit. Union Générale d’Editions/10/18, 1974. On y oppose, dit Lacassin, l’individualisme stérile des hommes des cavernes - qui vont être exterminés - à l’efficacité efficace des cruels et précapitalistes hommes du feu!).

Quelques années avant sa mort London envoie encore une lettre de solidarité touchante au Comité Central syndical du Comté d’Alameda qui soutient une dure grève d’ouvrières lavandières qui a lieu à l’autre bout du pays. Il les félicite pour leur sentiment de fraternité car, dit-il, la force du travail organisé réside dans sa fraternité. Et il signe: Yours in the Brotherhood of man (A vous en toute fraternité humaine). Dans le temps il signait: Yours for the Revolution. Et puis, en 1915, un an avant sa mort, il écrit la préface d’une collection de textes sur la justice sociale établie par Upton Sinclair, The Cry for Justice. Il loue ceux qui comprennent la nécessité de ce qu’il appelle un service. Servir la vérité, la bonté, la beauté. Pour les forts qu’ils servent les faibles pour les aider à devenir forts à leur tour. Leur donner l’opportunité de devenir eux-mêmes des hommes et non des esclaves et des bêtes. C’est un appel à la noblesse de pensée, dit-il encore, à la noblesse de l’action. C’est un appel à rendre service, car tout est tellement imbriqué que celui qui sert les autres se sert aussi lui-même. Un langage presque religieux!

La fin de Jack London n’était pas heureuse, je l’ai déjà dit. Son rêve de voyage dans les Mers du Sud s’est terminé par la maladie. Son rêve de créer un grand domaine ouvert à tous, le Wolf House, où couraient les chevaux, est parti en fumée. Il a ruiné sa réputation en approuvant l’intervention américaine au Mexique de 1914 et l’écrasement de la Révolution qu’il avait saluée auparavant (voir la nouvelle The Mexican, publiée dans une collection de nouvelles un an plus tôt: n° 1579 Jack London: The Night-Born, édit. Bell and Cockburn, Toronto, 1913, et dont le héros, le boxeur Felipe Rivera, est un militant de la Révolution mexicaine). Il s’est séparé des leaders radicaux comme Debs qui ont combattu l’entrée en guerre des Etats-Unis en Europe (Debs a payé son opposition de 8 ans de prison, on y reviendra). Et finalement, en 1916, l’année même de sa mort, il envoie une lettre de démission au Parti socialiste. Il est vrai que les raisons qu’il avance sont tout à fait respectables et montrent qu’il n’a pas vraiment changé. Il démissionne, dit-il, parce qu’il n’y trouve plus le feu, le fighting spirit des années passées. Il reste persuadé que la classe ouvrière ne peut s’émanciper qu’en luttant et en ne cédant jamais. Le Parti actuel est trop pacifique, trop enclin au compromis à son gré. On n’attend pas que des êtres supérieurs vous servent des choses aussi royales que la liberté et l’indépendance sur un plateau d’argent. Et si jamais cela arrivait on ne saurait même pas s’en servir et on resterait ce que l’on a été, des classes et des races inférieures. Et il signe une dernière fois: Yours for the Revolution.

Il est mort le 22 novembre 1916, d’une crise d’urémie, conséquence de son alcoolisme. En réalité d’une overdose de morphine prise probablement consciemment (il avait écrit un jour qu’il ne croyait pas que l’Etat avait le droit de prendre à l’individu la seule liberté qu’il avait, celle de cesser de vivre, d’anticiper le jour de sa mort). Il avait 40 ans. C’était un géant. En 16 ans il avait écrit, dit Foner, 19 romans, 18 recueils de nouvelles et d’articles (152 au total), trois pièces de théâtre et huit livres à thèmes sociologique et autobiographique. Il a écrit trop. Et il a trop écrit pour de l’argent. Il y a donc forcément du déchet. Mais même dans ses écrits mineurs il a souvent défendu des causes avec passion. Ainsi Joan London, dans la biographie de son père, raconte que la publication de ce roman, que les gens de ma génération ont lu dans la Bibliothèque Verte sous le titre de Michaël, Chien de Cirque, (Michael, Brother of Jerry en anglais), a déclenché une action dans toute l’étendue des Etats-Unis contre le dressage des animaux, qu’un Club a été créé et que les gens sortaient des séances de music-hall quand on y présentait des dressages de chiens. Et puis il y a le Star Rover, ce livre publié encore en 1915, une année avant sa mort, que d’aucuns considèrent comme une oeuvre secondaire mais que j’adore, comme Francis Lacassin d’ailleurs, et qui est aussi une longue plaidoirie contre la cruauté carcérale et en particulier contre l’usage de la camisole de force (le titre anglais est The Jacket). Alors, parlons-en encore:

9) n° 1226 Jack London: The Star Rover, édit. The Macmillan Cy, New-York/Collier-Macmillan Ltd. Londres, 1963. Ce texte est basé sur le texte original de la première édition de 1915 et contient une courte introduction autobiographique de Jack London, un commentaire sur la transmigration chez London par un certain Gardner Murphy, Directeur de Recherches à la Fondation Menninger (?) ainsi qu’une bibliographie détaillée des oeuvres de Jack London.

10) n°1121 Jack London: The Jacket (The Star Rover), édit. Mills and Boon Ltd., Londres, 1915 (1ère édition anglaise).

11) n° 1213-14 Jack London: Le Vagabond des Etoiles, édit. Union Générale d’Editions/10/18. Contient une préface de Francis Lacassin, une autre d’Ed. Morrell, l’ancien prisonnier source du roman, ainsi que toute une série de documents réunis par Lacassin sur Morrell (avec des extraits de son autobiographie) et sur l’autre prisonnier, condamné à mort, Jake Oppenheimer.

12) n° 1222 Jack London: Oeuvres, tome 5, contenant: Le Vagabond des Etoiles, La Peste écarlate et L’Amour de la Vie, avec une préface d’André Dhôtel.

Francis Lacassin a raconté dans ses Mémoires (voir n° 3665 Francis Lacassin: Mémoires - Sur les chemins qui marchent, Edit. du Rocher, 2006) comment il a trouvé (en 1968, chez un bouquiniste de San Francisco) le livre du codétenu qui a écrit l’histoire véridique de ce prisonnier persécuté et torturé à tort, et qui va d’ailleurs finir par mourir en prison (voir: le 25ème Homme de Ed. Morrell, un livre dont a fait publier la traduction française aux Editions du Rocher en 1991). Lacassin raconte l’histoire de ces deux prisonniers, Ed. Morrel et Jacob Oppenheimer dans l’introduction de l’édition 10/18 du Vagabond des Etoiles. Et la reprend encore dans ses Passagers clandestins (voir n° 3412 Francis Lacassin: Passagers clandestins, édit. Julliard, 1993, dans: Jack London ou le rationaliste en quête d’un alibi pour l’Au-delà). On comprend la colère de London car ce qui se passe dans les prisons américaines à cette époque est terrible. D’abord l’usage de la camisole de force: Morrel et Oppenheimer en décrivent tous les deux les effets: serrés à mort par les gardiens ils subissent la torture de l’étouffement et sont rongés par leurs «excrétions naturelles». Or Oppenheimer y est resté confiné pendant 110 heures d’affilée! Ensuite si jamais un prisonnier, excédé par la brutalité des gardiens, les agresse il est condamné automatiquement à mort (ce qui arrive à Oppenheimer qui est pendu). En tout cas le roman de Jack London a eu pour effet de faire modifier la législation californienne et les règlements en usage dans ces prisons (dont la fameuse San Quentin). Et si on considère que l’un des prisonniers, Jake Oppenheimer, est un simple anarchiste emprisonné d’abord pour simple vagabondage, et que l’autre, Ed. Morrel, a été arrêté parce qu’il avait été soupçonné d’appartenir à un groupe de rebelles armés qui s’attaquait à «la Pieuvre», c. à d. le trust des Chemins de fer californiens, le roman de Jack London est une fois de plus une attaque de la «ploutocratie». Mais le Vagabond des Etoiles a bien d’autres mérites. Une fois de plus c’est le conteur qui nous charme, grâce aux multiples réincarnations rêvées par le pauvre prisonnier dont l’esprit s’échappe des murs de son cachot (je ne l’ai pas relu récemment, mais je me souviens encore très bien de son aventure amoureuse au Pays du Matin calme). Et puis il comporte une nouvelle leçon de vie: l’esprit permet de vaincre les pires souffrances infligées au corps. Quand Jack London envoie son manuscrit à l’éditeur il écrit: «La clé du livre est: le triomphe de l’esprit». Merveilleux Jack London: générosité, intelligence, imagination, force et incroyable énergie vitale, on trouve tout cela dans le Vagabond des Etoiles!

Mais de toute façon je n’avais pas l’intention de parler de l’oeuvre littéraire de Jack London en général. Ce que je voulais surtout montrer, et ce que beaucoup de lecteurs français ignorent peut-être, c’est combien cet homme était engagé dans les combats sociaux de son temps. Engagé comme probablement aucun autre écrivain américain ne l’a jamais été. A part Upton Sinclair, un homme qui a d’ailleurs toujours cru en lui et qui a écrit après sa mort: «C’est un fait que vous ne pouviez jamais vous détacher de Jack London; il avait un cerveau, un cerveau terrible, qui n’arrêtait jamais de travailler et qui le poussait irrésistiblement en avant; il avait un amour pour la vérité qui était une réelle passion, une haine de l’injustice qui brûlait comme le feu d’un volcan.» Quant à Foner il finit sa biographie de London ainsi: «...Il reste l’un des écrivains américains les plus significatifs parce qu’il était concerné par les problèmes vitaux de son temps. D’origine ouvrière il était le premier écrivain américain à dresser un portrait sympathique de sa classe sociale et l’un des rares à utiliser la littérature pour jeter les fondations d’une société nouvelle. Il n’était pas éduqué au sens formel du mot, mais sa compréhension était telle qu’il était capable de s’élever au-dessus de beaucoup d’hommes éduqués par sa capacité de décrire dans ses écrits les problèmes fondamentaux de notre époque. L’esprit des gens du commun du peuple de l’Amérique, héroïques, fiers et aventureux vivront à jamais dans les pages de ses histoires et ses romans de rebelles.»

(Octobre 2009)

Note (2012) : On peut télécharger cette note en version PDF ou e-pub (pour IPAD) à partir de mon site Carnets d'un dilettante (www.bibliotrutt.com ) sous le titre : Jack London, socialiste.

Post-scriptum (2012) : Jack London photographe

J’avais été étonné, je l’ai dit à propos du Peuple des Abysses, que personne ne parlait des qualités de photographe de London. Or c’est seulement tout récemment, dans un livre paru en 2010 aux Etats-Unis et en 2011 en France, voir Jeanne Campbell Reesman – Sara S. Hudson – Philip Adam : Jack London photographe, édit. Phébus, oct. 2011, que l’on rend enfin hommage à cet autre aspect de son travail. Le livre que ma fille Francine m’a offert pour le Noël 2012 est le résultat de dix années de recherches. Jeanne Campbell er Sara Hudson étaient conservateurs des manuscrits à la Bibliothèque Huntington en Californie. Or c’est là que dormaient 12000 clichés contenus dans des albums de Jack London (pris entre 1900 et 1916) ! Et la plupart des négatifs étaient conservés au fort de Sonoma Barracks par les California State Parks. Personne ne semblait s’être aperçu jusque là d’un tel trésor. Les deux conservateurs ont commencé leur travail de recherche dès 2001, puis se sont associés au photographe Philip Adam qui avait déjà réalisé, lors d’une expo organisée pour le centième anniversaire du grand tremblement de terre de San Francisco, de remarquables tirages de photos prises par London à cette occasion.

Le livre qui en a résulté est superbe. On aurait envie d’en reproduire d’innombrables photos. Mais je n’ose pas (du moins pas trop). Alors je vais au moins vous les décrire.

Il y a d’abord l’appareil Kodak 3A, un appareil à soufflets, utilisé le plus fréquemment par Jack London. Il apprit la photo avec un ami de la High School et sa fiancée qui devint plus tard, après la mort accidentelle de son ami, la première femme de London : Bessie May Maddern. London a également utilisé d’autres appareils photographiques et disposait même d’une chambre noire. Et puis c’était le début du photoreportage et London a participé pleinement au développement de cette nouvelle façon de raconter la réalité.

Pour commencer on trouve dans le livre des deux conservateurs de nombreuses photos de London lui-même qui montrent quel charme il devait exercer sur son entourage mais aussi de sa deuxième femme Charmian Kittredge à qui on doit la conservation de ces photos puisque c’est elle qui a pris la précaution de confier à la Bibliothèque Huntington les albums et les dossiers de son mari et qui a glissé les photos dans des dizaines d’albums en y apposant les légendes copiées des notes inscrites sur le dos des photographies. On trouve d’ailleurs Charmian sur plusieurs des photos reproduites dans le livre (en particulier elle au milieu de tout un groupe de femmes nues des Îles Salomon) et quand on la voit à la barre du Snark on se dit que London a trouvé une compagne parfaite pour l’aventurier qu’il était.

Charmian London au gouvernail du Snark

Le premier grand reportage de London était celui du Peuple des Abysses qui date de 1903. Un reportage qui n’était pas prévu puisqu’en principe London devait partir en Afrique du Sud pour la Guerre des Boers. Manque de chance : on signe la paix. Et chance pour nous puisque cela nous vaut ce cri scandaleux du Peuple des Abysses : voilà ce qu’on trouve dans la capitale de cet Empire en l’an de grâce de 1902 ! Les photos reproduites se retrouvent toutes dans mon exemplaire de l’édition originale du People of the Abysses. Sauf peut-être l’une d’entre elles : celle de Jack London déguisé en habitant de l’Est End !

Ce qui m’a intéressé bien plus ce sont ses reportages de l’époque de la guerre russo-japonaise (1904). Je savais qu’il était furieux contre les Japonais parce qu’ils empêchaient les correspondants de guerre de pénétrer dans la zone des combats. Et qu’il a même été arrêté et réexpédié à Séoul. Ce que je ne savais pas c’est que vers la fin de la guerre, s’étant rendu dans le nord de la Corée et les Japonais, sachant qu’ils allaient gagner, s’étant montrés plus ouverts envers les reporters occidentaux, il a réussi à couvrir la bataille finale sur le fleuve Yalu en Mandchourie et qu’ainsi il est devenu le plus célèbre des correspondants de guerre grâce aux centaines de photos accompagnées de dizaines de dépêches qu’il a envoyées au San Francisco Examiner. De nombreuses photos montrent le port d’Antung où ont débarqué les troupes japonaises, la bataille du fleuve Yalu vue d’une colline, l’artillerie japonaise, les ambulances, les brancardiers, les communications par radio, les prisonniers russes et les soldats japonais fatigués. On y trouve même un officier cosaque à cheval !

soldats japonais fatigués

officier cosaque

Mais Jack London a aussi profité de son séjour pour photographier les Coréens, la plupart jetés sur la route par la guerre. Et quand on regarde ces photos en détail on voit bien que London n’est pas un simple technicien photographe mais un homme qui est d’abord intéressé par ce qu’il y a d’humain dans les personnages qu’il fixe toujours de très près avec son objectif. Une fillette jetée à la rue par la guerre, de petits mendiants, beaucoup de portraits de vieillards, l’un d’eux avec sa longue pipe traditionnelle.

|  |  |

En 1906 c’est le tremblement de terre de San Francisco qu’il photographie. Peu de portraits. Les ruines partout. Moins intéressant.

Et puis en 1907/08 c’est la croisière avec le fameux Snark. Hawaï d’abord où il photographie des Portugais qui travaillent sur les plantations, des amazones et des lépreux : infirmières, musiciens et enfants. Puis les Marquises et Samoa où il fait le portrait d’indigènes toujours avec beaucoup de respect, préservant la dignité des hommes même quand ils sont presque complètement nus. Aux Îles Salomon Charmian se fait photographier avec un groupe de femmes nues, ce qui a créé quelques remous en Californie.

Marquises |  Samoa |  Îles Salomon |

En 1912 Jack et Charmian s’embarquent sur un quatre-mâts, le Dirigo, premier voilier jamais construit en acier aux Etats-Unis. Cent mètres de long et des mâts de 60 mètres. Et ils vont franchir avec beaucoup de difficultés le cap Horne. Jack photographie les tempêtes, la mer en furie, les officiers et les matelots et les mâts, les cordages et les voilages. Beaucoup de ces photos sont malheureusement sous-exposées, nous apprennent les auteurs du livre. Pourtant celles qui subsistent, en particulier celles des vergues et des voiles, sont saisissantes.

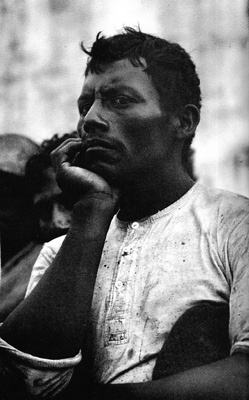

Le dernier reportage de Jack London est celui de la révolution mexicaine et de l’intervention américaine à Veracruz (1914). On sait que les déclarations de Jack London concernant la révolution mexicaine et sa justification de l’intervention américaine n’ont rien ajouté à la gloire du vieux socialiste. Il n’empêche que lorsqu’on regarde les photos prises on ne peut que constater que c’est toujours avec beaucoup de sympathie qu’il regarde les victimes, et en particulier les prisonniers de Huerta, condamnés à mort et incarcérés dans la geôle inhumaine de San Juan de Ulua à Veracruz.

Un prisonnier de San Juan de Ulua, Veracruz

De toute façon ce fut son dernier reportage. Affreusement malade, souffrant d’une aggravation de son alcoolisme, de sa maladie rénale et de dysenterie, il rentre à son ranch de Californie. Il meurt deux ans plus tard.